スポーツレベルとしてランニングを行っている場合、トレーニングが身体にどのような影響を及ぼすのか理解しておくと、トレーニングを調整したり、効果的なトレーニングが可能になります。

知識としてトレーニング効果を知り調整することは、ガムシャラにトレーニングするよりもランニングが楽しくなり、ケガの予防にも繋がります。

この記事ではマラソン大会に出るなど、スポーツとしてランニングを行いたい人にトレーニングの原則を8つお伝えします。

ランニングを一歩先のステージで行ってみたい方は参考にしてみて下さい。

トレーニングの原理1:ストレスに対する身体反応

基本的に運動などで身体に負荷をかけると、身体に様々な反応が生じます。ランニングなどの運動を行うと、呼吸を多くするために呼吸が荒くなったり、全身に酸素をまわす為に心臓の鼓動が速くなったり、筋肉に疲労が生じたりすることを感じると思います。

ヒトの身体は受けたストレスに対して、上手く適応するために変化していきます。

また、運動に慣れてくると適応していることに気づかないこともあります。

トレーニングの原理2:特異性

特異性とは、ヒトの身体はストレスを受けた部位が適応することを言います。筋トレを例とすると、腕の筋トレを行えば腕の筋肉は強くなりますが、足の筋肉は変わりません。反対に足の筋トレを行えば足の筋肉は強くなりますが、腕の筋肉は変わりません。

ランニングを行えば、心拍数が上がるので心臓の筋肉が強くなり、息切れを起こすくらいの速さでランニングを行うと呼吸をする筋肉がストレスを受け強くなり、速く走れば足の筋肉の負担が強くなりストレスとなることで適応します。

ストレスを受けた身体の部位は、健康な状態であれば強くなり、新しいストレスを受け入れる準備が整います。

トレーニングの原理3:オーバーストレス

身体の特定の部位に過剰なストレスが加わると、ストレスを受けた部位は弱くなったり、故障する可能性もあります。

身体はストレスを受けているに強くなるのではなく、休養を取っている時に身体は強くなります。

休養はトレーニングをサボることではなく、身体を強くするためのトレーニングプログラムに休養は欠かせない要素となります。

身体の状態や場合によっては、ランニングをするよりも休憩した方が良いこともあります。

トレーニングプログラムは個々で異なります。自分より速い人のトレーニングを参考にプログラムを組んで、トレー二ングを行ってもオーバートレーニングとなり、狙った効果は得られないかもしれません。

トレーニングの原理4:トレーニングに対する反応

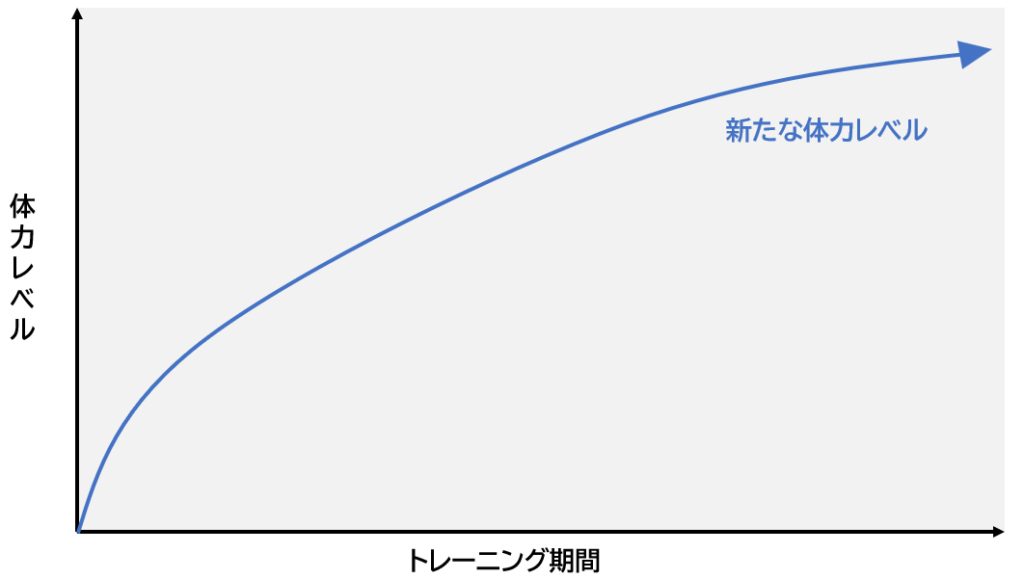

トレーニングプログラムを組み実行していくと、身体にストレスがかかるため、体力は新しいレベルへと向上します。しかし、トレーニング効果は徐々に薄れていき、頭打ちになります。

新しいトレーニングプログラムを行い、効果を得て新たな体力レベルに到達するには6~8週間かかると言われています。トレーング効果が頭打ちとなり、次のステージに進むためには新しくトレーニングプログラムを組みなおし、身体のストレスを増やす必要があります。

身体のストレスを増やす要素は【量・強度・回復時間・頻度】の4つがあります。

1.量を増やす:走る距離・時間を伸ばす

2.強度を上げる:走るペースを速くする

3.回復時間を短くする:トレーニング間の休憩時間を短くする

4.頻度を増やす:トレーニングを週3回から4回・5回と増やす

新しいトレーニングプログラムを組む時に、要素を2つ以上変えることは良くないとされています。

トレーニングを行う時間を増やすことが出来るなら、量を増やしても良いかもしれません。しかし、多くの人は学業や仕事・家庭管理などを行っていると思われ、トレーニング時間を増やすことが難しいこともあると思います。

トレーニング時間を増やすことが難しいなら、走るペースを変えたり、トレーニング間の休憩時間を短くすることで強度を上げることが出来ます。

トレーニングの原理5:個人の限界!?

トレーニングプログラムを変えることで身体にかかるストレスを上げることで身体の機能は向上するとお伝えしました。

しかし、体力はトレーニングストレスを増やせば向上するとは限らないと言われています。

結論として、個人にはそれぞれシーズナル・リミットというものがあり、一定期間のライフスタイルによる限界があります。

トレーニングの原理4:トレーニングに対する反応でもお伝えしましたが、ヒトにはそれぞれ日常生活があります。

学業であれば授業の時間・仕事であれば就業時間など、縛られる時間はヒトそれぞれです。

トレーニングプログラムを組む際に、1週間で30分・1時間しか走る時間が取れないなど十分な時間が確保出来ない場合は限界がきてしまいます。求めるレベルが高くなるほど、求められるトレーニングに費やす時間もある程度増えていくと思われます。

しかし、注意点としてトレーニング時間を増やしたことで睡眠時間が短くなる・休養が不十分であり疲労が抜けないなどの状態に陥ってしまっては意味がありません。

トレーニングの原理6:トレーニング効果とリスク上昇の原理

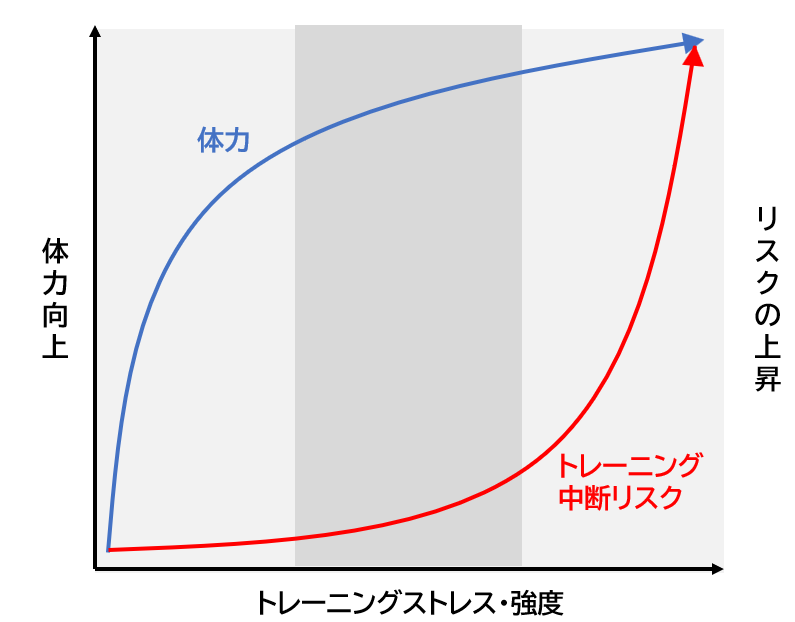

トレーニングにより身体にストレスを加えると体力は経過に伴い向上していきます。トレーニングを始めた頃の努力に対する身体の変化は非常に大きいですが、体力が向上していくとトレーングをきつくしても効果は小さくなっていきます。

【例】1㎞を6分で走ることが出来る人が30秒タイムを縮めるのと、4分で走る人が30秒縮めるのでは、後者の方がはるかに多くの努力が必要になります

トレーニングの原理7:加速度的なリスクの上昇

トレーニングストレス・強度が低い時はケガや熱意を失うことによる、トレーニング中断のリスクは低いですが、トレーニングのある過程でストレスが上昇すると、そのリスクが急激に増大します。

上図のトレーニングによる体力向上と中断リスクの上昇の原理で考える場合、トレー二ングストレス・強度はグレーゾーン内で行う方が良いということになります。グレーゾーン内でトレーニングを行えば、中断リスクが低い状態で体力向上が見込めます。

しかし、このグレーゾーン内は具体的に数値で示すことが出来るものではなく、個人の体力や熱意・競技歴などで大きく異なります。

トレーニングを続けることが出来ないという人は、トレーニングのストレス・強度が高いのかもしれません。

トレーニングの原理8:維持の原理

トレーニングは体力を向上させるよりも、維持する方がやさしくなります。

トレーニングを行うと心筋(心臓の筋肉)が強くなり、呼吸筋が強くなり、筋力向上・筋肉内の毛細血管増加など身体に様々な変化が生じます。

体力を維持する方が向上させるよりも優しいということはレースを控えたランナーのトレーニングを参考にすればよく分かります。

レースを控えたランナーはトレーニングストレス・強度を少しずつ落としていくことで、レース本番でより良い結果を残します。

ランニングの休養期間にサッカーなど他のスポーツを行うと、ランニングとは違うストレスが身体に加わり、ランニングで獲得した能力を維持することが出来ます。

まとめ

【8つのトレーニング原理】

1:ストレスに対する身体反応

2:特異性

3:オーバーストレス

4:トレーニングに対する反応

5:個人の限界!?

6:トレーニング効果とリスク上昇の原理

7:加速度的なリスクの上昇

8:維持の原理

トレーニングを行えば心筋・呼吸筋・足の筋肉など身体に様々な変化が生じます。

トレー二ングによる身体の強化はトレーニングによる負荷をかけた部位に生じますが、オーバートレーニングになってしまうとむしろ弱くなってしまったり、ケガをする可能性があります。

トレーニングによる体力向上は同じトレーニングを繰り返すと、徐々に変化は小さくなり頭打ちとなります。同じトレーニングを繰り返し楽になってきた場合、新たに体力レベルを向上させたい場合はトレーニングストレスを上げる必要があります。

しかし、トレー二ング強度上げ過ぎてしまうと、ケガや熱意を失うことによるトレーニング中断リスクが上がるためトレーニング強度を上げる時は無理をし過ぎない範囲で上げることが大切です。

新たに体力レベルを向上させるより、維持する方がトレーニングストレスは優しくなります。レース前のランナーはトレーニングストレスを徐々に落としていき、レース本番でより良い結果を残します。

参考書籍

ダニエルのランニング・フォーミュラ第4版 著者:ジャック・ダニエルズ

T療法士のヘルスケアクリニック!!

T療法士のヘルスケアクリニック!!