大人・社会人になっても勉強は必要です。今はインターネットが普及し、簡単に情報を得ることが出来る時代になりました。しかし、こうした時代だからこそ、ネットの情報を全て真に受けるのではなく、情報について知識を身に付け、吟味する力が必要になります。

このブログは医学・リハビリをベースとした内容ですが、医学の世界だけでなく全ての業界において情報を精査する力は必要であり、医療関係以外を調べる時にも参考になると思われます。

この記事は大人・社会人になった人にこそ、勉強するための情報に関する正しい知識をお伝えしていく内容です。

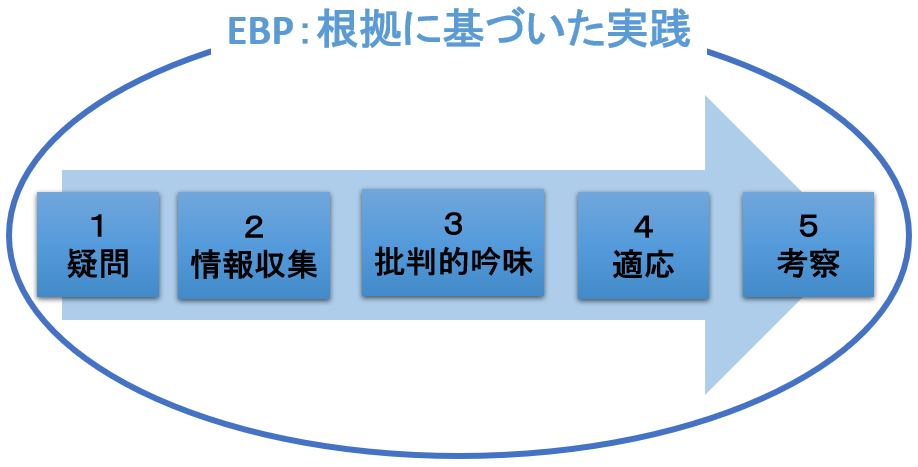

EBPとは

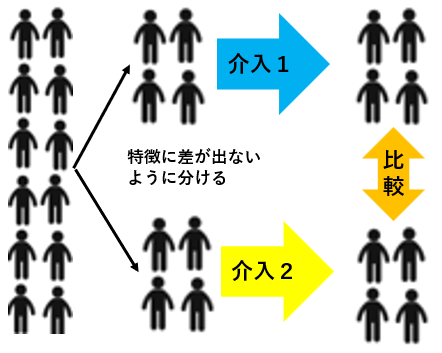

EBPとは、EVIDENCE-BASED PRACTICE【根拠に基づいた実践】のことを言います。EBPとは上図の一連の流れのことであり、なんとなくではなく、きちんと根拠に基づいて実践することです。

1.疑問に思ったことを整理

2.疑問点を解決するための情報収集(本・ネット・口コミなど)

3.得た情報が正しいのか批判的に吟味

4.吟味した情報が、目の前の疑問を解決するのか実践

5.結果を振り返る

この記事では根拠のある情報を収集出来るようになるための知識・過程として、1~3について解説していきます。

疑問・問題の整理:PICO

疑問点・問題点を整理するにはコツがいります。疑問点・問題点を整理しても、情報の検索に繋がらなければ意味がありません。

疑問点・問題点を整理する方法としてPICOというものがあります。

P(Problem・Patients):問題・患者(人)

I(Intervation):介入

C(Coparison):比較対象

O(Outcome):結果

理学療法士を例として「腰が痛い患者に対して、どのような筋トレやストレッチが効果があるのかを知りたい」場合は以下のように整理します。

P:腰が痛い患者・人

I:特定の筋トレやストレッチ

C:運動無し

O:腰痛・痛みの軽減

上のように疑問点を整理したら、検索キーワードは「腰痛 筋トレ ストレッチ 痛み」などになります。

一般の場合の例として、「寝不足気味でよく眠れるように、白湯の代わりにホットミルクの方が効果があるのか知りたい」とします。

P:寝不足

I:ホットミルク

C:白湯

O:安眠

上のように問題点を整理したら、検索キーワードは「寝不足 ホットミルク (白湯) 効果」や「ホットミルク 白湯 安眠 比較」などになります。

このように疑問点・問題点を整理すると知りたい情報を整理することができ、情報収集につなげることが出来ます。

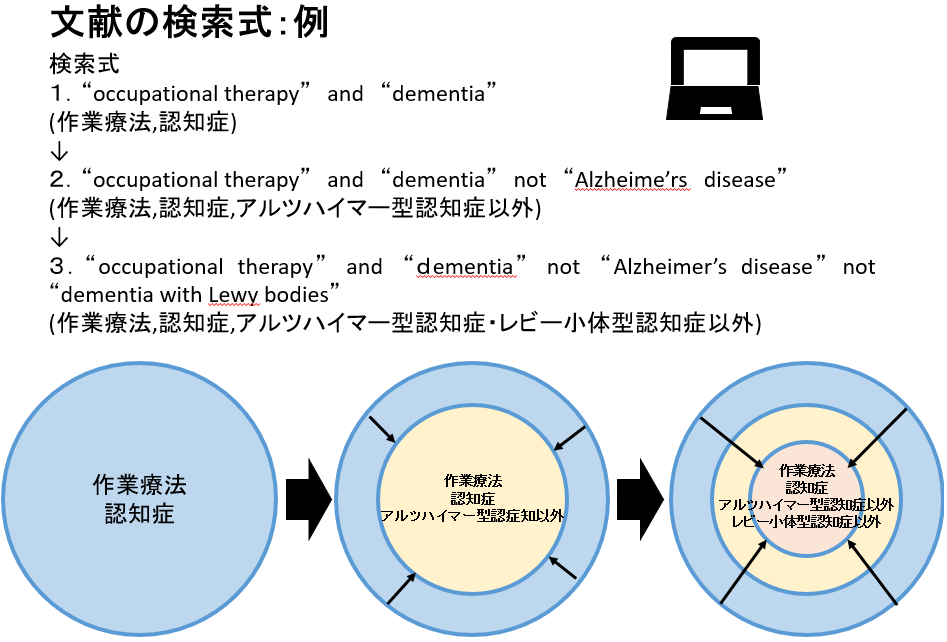

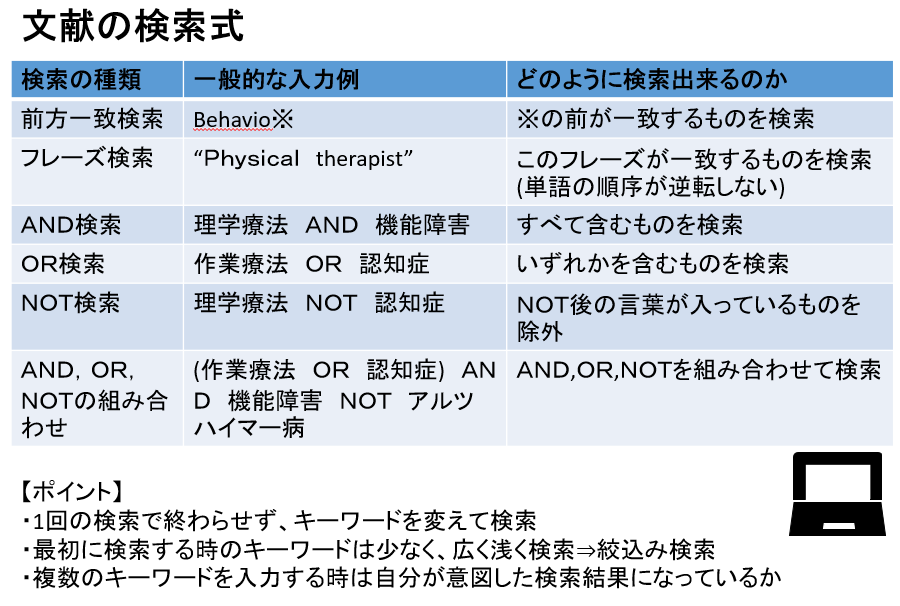

検索式

インターネットで情報を検索する場合、検索式を工夫することで効率よく探したい情報を見つけることが出来ます。

検索式は下記を参考にして下さい。

文献検索サイト

今はSNSやネットが普及しており、簡単に情報を手に入れることが可能ですがSNSやネットの情報には落とし穴があります。

SNSやネットは誰でも書き込みが出来るため、情報が間違っている・正確性に欠けることがあります。SNSやネットの情報を鵜呑みにしてしまうと間違った情報に踊らされてしまい、目的を達成できなくなってしまいます。

そのため、情報を検索する知識を身に付けておかなければいけません。ここでは情報を検索するおススメのサイトを紹介します。

J-stage

「科学技術情報発信・流通総合システム」J-STAGEは、国内の2,400を超える発行機関が、4,000誌以上のジャーナルや会議録等の刊行物を、低コストかつスピーディーに公開しています。

J-STAGEで公開されている記事のほとんど*は、PCやタブレット、スマートフォンを利用して、世界中から誰もが閲覧できます。無料のアカウントサービス「My J-STAGE」に登録すると、よく使う検索条件を保存したり、お気に入りの資料について最新号発行の通知を受け取ったりすることができます。

上のように様々な情報がJ-stageでは調べることが出来ます。日本語・英語のどちらでも調べることが可能であり、比較的、初心者でも調べやすく理解しやすい情報が載っています。

若手の医療従事者が最初に情報を知る勉強するにあたっておススメのサイトです。

しかし、ヒットした情報元が個人の学会発表による抄録などは、研究の質が担保されていないため、情報の解釈には注意が必要です。

PubMed

PubMed(パブメド)は医学、看護学、歯学、獣医学、生命科学とその周辺分野に関する参考文献や要約を掲載するMEDLINEなどへの無料検索エンジンです。

基本的には英語で検索するサイトですが、日本語で検索出来るサイトもあります。

「脳卒中 歩行 理学療法」や「腰痛 運動療法 軽減」などの知りたい情報の全体像・傾向を検索する場合におススメです。

英語の検索・情報収集だとハードルが高くなりますが、Deeplという精度の高い翻訳サイトがありますので、Google翻訳よりおススメです。有料会員になることで活用できる範囲も大きくなりますが、無料版でも十分に活用出来ます。

PEDro

PEDroは、エビデンスに基づいた理学療法の実践をサポートするために設計されています。これにより、理学療法介入の効果を評価する最高の研究に素早くアクセスすることができます。無作為化比較試験、システマティックレビュー、エビデンスに基づいた臨床実践ガイドラインなど、最も厳密な研究手法を用いた研究のみがインデックス化されます。

厳密な研究手法を用いた研究のみが出てくるため、PubMedと同様に全体的な傾向を知りたい場合におススメです。

Google Scholar

「Google Scholar(グーグルスカラー)」とは、Googleがリリースしている無料の論文検索エンジンのことです。Googleで検索するのと同様に、探したい論文のキーワードを入力すると検索された結果が一覧で表示されます。Googleでの検索は主流となっているため、使用や閲覧方法、検索の仕方などはやりやすいです。

Google Scholarは非常に多くの研究が検索出来るため、全体的な傾向が知りたい場合はヒットする研究が非常に多くなり、知りたい情報を探すのに苦労します。

そのため、Google Scholarでは細かい内容を知りたい場合におススメです。

補足

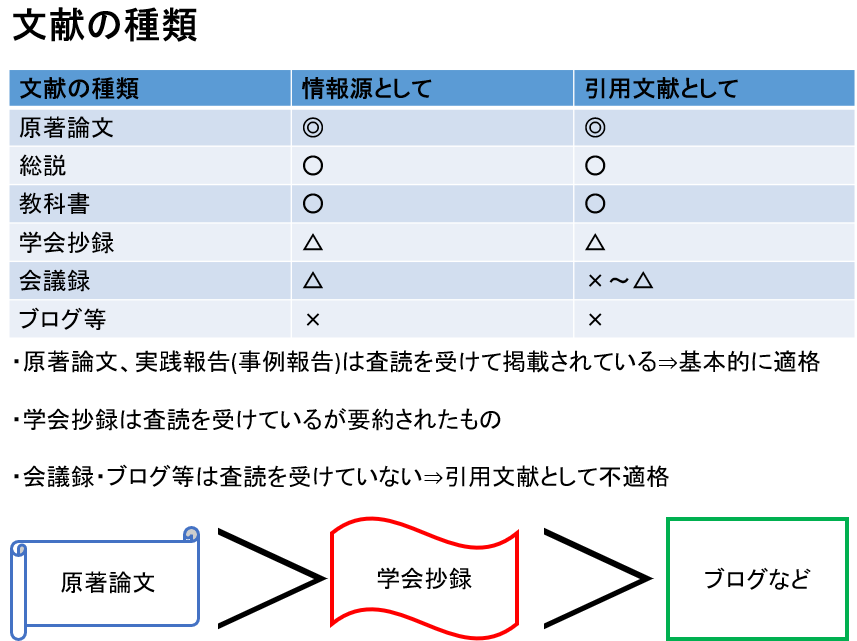

情報の引用元として「原著論文」は査読を有識者の査読を受けているため最も適切であるとされています。

反対に会議録・ブログなどは誰でも書き込むことが出来るため、引用元としてはあまり適切ではないとされています。このブログも例外ではありません。

勘違いしないで欲しいことは、【原著論文が全て正しい】、【全てのブログが引用元として適切ではない】というわけではなく、批判的な視点で読むことが大切であるということです。

論文の批判的吟味

論文・研究の構成

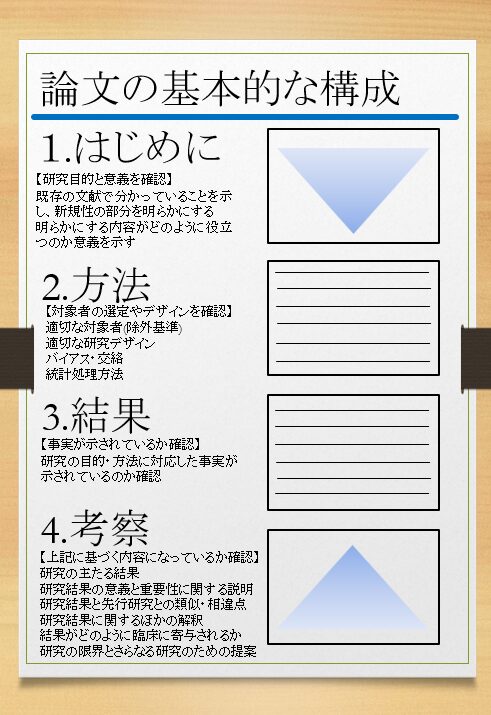

論文・文献を1から読むと精神的にしんどくなります。しかし、論文・文献の構成を知っておくと、要点が分かるため、読むためのハードルも低くなります。

論文・文献は大きく、【はじめに】・【方法】・【結果】・【考察】に分けることが出来ます。

【はじめに】

今までの研究で分かっていること、この研究の新規性が書いてあります。

【方法】

最も、批判的に吟味する項目です。

研究方法:デザイン・対象者の選定・バイアス・統計処理などが書いてあるため、適切なのかを吟味します。

【結果】

研究の方法・目的に対応した事実が書いてあるのかを吟味します。

【考察】

研究の結果からなぜこのような結果になったのかを既存の研究で分かっていることなどから考察します。

研究デザイン

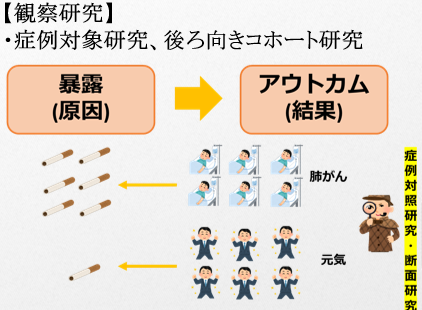

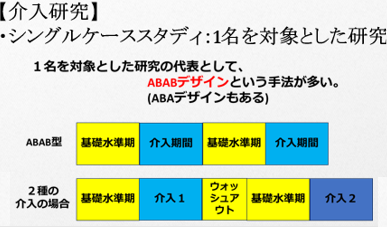

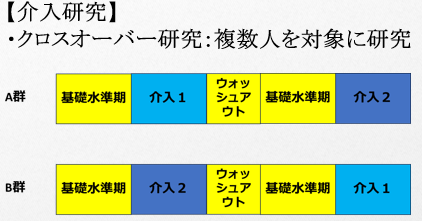

研究デザインを知ることで何を知りたいのか、研究の質が高いのかを整理することが出来ます。

研究デザインは大きく観察研究・介入研究に分けることが出来ます。

対象者の選定

バイアス

バイアスとは因果関係の検証で関連を歪めるような要因や現象を言います。

バイアスが生じた後には、影響を除去することができないため、研究を始める前の計画段階で入念に考える必要があり、ほぼ全ての研究や統計方法はいかにバイアスを制御するかということが考えられています。

しかし、以下に考えられた研究でもバイアスの完璧な除去は難しいとされており、少なからずバイアスが生じていることを前提に読むことが大切です。

【選択バイアス】

研究の対象者となる人が、行う研究に関連する専門知識を有していると結果が偏る

【データ測定・誤差によるバイアス】

データ・記録を取る人が異なる場合:技術や観察力による力量の差

測定機器が異なる場合:測定機器による誤差・傾向

【結果の観察・記録によるバイアス】

データ・記録を取るの注意・関心による偏り:「特別な治療を受けた対象者は、きっとより改善しているはずだ」という思い込みによる偏り

対象者の注意・関心による偏り:異常を感じた人は、関係ないことでも何か思い当たる節はないかと思い出そうとする。また、異常を感じなかった人は、何も報告しない可能性がある。

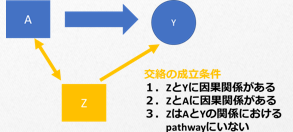

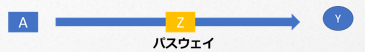

交絡とパスウェイ

まとめ

この記事では問題点・疑問点の整理、検索式・検索サイト、情報の批判的吟味に関して解説しました。

様々な物事を判断・実行していくためには、なんとなくではなく根拠に基づいた実践(EBP)が必要です。

そのためには根拠のある情報収集が必要であり、そのための準備としてまずは【問題点・疑問点の整理】について解説しました。

【問題点・疑問点の整理】はPICOで整理することで検索するキーワードを整理しやすくなります。

キーワードを整理し、検索式を使いこなし、目的に応じたサイトを活用することで効率よく調べたい情報を収集することが出来ます。

ヒットした論文・文献の批判的吟味は専門的な知識・長年の経験をもってしても完璧に行うことは出来ません。しかし、情報を鵜呑みにするのではなく、自身で考え、批判的に吟味する姿勢が大切でであるということです。

T療法士のヘルスケアクリニック!!

T療法士のヘルスケアクリニック!!