この記事をご覧になっている方は自身または身近な人が脊柱管狭窄症の診断を受けた方かと思われます。

脊柱管狭窄症というのは中々聞きなれない言葉です。脊柱管狭窄症と診断されても、自身でどうしたらいいのか、今後どうなっていくのか分からなくて不安になっている方もいるかもしれません。

この記事では理学療法士の視点から脊柱管狭窄症について解説していきます。

脊柱管狭窄症とは?

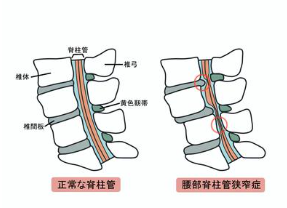

脊柱管狭窄症とは、背骨を通る脊柱管が狭くなり、脊髄や神経を圧迫することで様々な症状が出る疾患です。

特に高齢者に多く、腰・足の痛みやしびれ、重症な場合は運動麻痺などが生じます。

脊柱管とは?

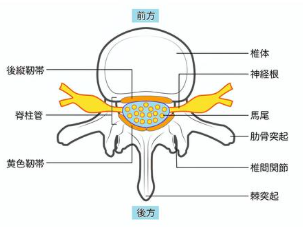

脊柱管とは背骨が積み重なってできた「トンネル」のような構造で、その中を脊髄や神経が走っています。脊柱管は背骨・椎間板・靭帯・関節などに囲まれており、加齢や変形などによって脊柱管の空間が狭くなると神経が圧迫されます。

脊柱管狭窄症の症状

脊柱管狭窄症は神経を圧迫することで神経由来の様々な症状が出てきます。

脊柱管狭窄症では腰・足に痛みや痺れ・感覚が鈍くなるなどの症状が生じることがあります。痛み・痺れ・感覚の鈍さは軽度~重度まで様々であり、痛みに関しては筋肉にツッパリ感による軽度の痛みが出ることもありますが、重度の場合は脊髄・神経の圧迫が強くなり足に神経痛が出てくるとナイフで刺されるような・焼かれるような強い痛みが出てくることもあります。

また、足裏の痺れは砂浜の上を歩いているような感覚です。痺れなどの感覚異常・感覚の鈍さ・消失はバランス感覚の低下に繋がり、転倒リスクなどが高くなってしまいます。

脊髄・神経を圧迫することで、脳からの指令が筋肉まで十分に届かずに足に力が入りにくいといった運動麻痺が出ることがあります。

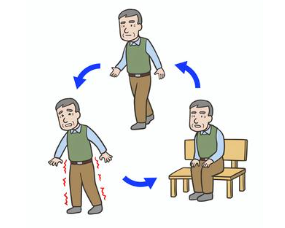

間欠性破行とは「少し歩くと足が痛む・痺れるといった症状が強くなり、少し休むと、また歩けるようになる」を言います。

脊柱管は座っている・前かがみといった身体・体幹が曲がっている時に広くなり、脊柱管狭窄症では症状が緩和されることがあります。しかし、立つ・歩くというように身体・体幹を真っすぐにすると脊柱管が狭くなり、痛み・痺れといった症状が出ることがあります。

そのため、脊柱管狭窄症では、歩くと症状が徐々に強くなっていくため、座って症状が緩和するのを待ち、症状が緩和したら再び歩きだすといった間欠性破行が生じることがあります。

重度の脊柱管狭窄症になると排尿・排便障害が生じると言われています。膀胱や排尿を司る神経を圧迫することで、頻尿・残尿感・尿が出にくい、便秘、便失禁などが生じます。症状が重い場合は、緊急手術が必要になることもあります。

脊柱管狭窄症の治療

脊柱管狭窄症の治療方針として、基本は保存療法です。しかし、症状が強く日常生活に支障が出る場合や保存療法で改善が難しい場合は手術療法を選択することもあります。

【薬物療法】

薬の代表的なものは、消炎鎮痛薬、ビタミンB12製剤、神経障害性鎮痛薬などです。

服薬によって、脊髄・神経を圧迫し炎症している個所の炎症を抑えたり、痛みを伝える神経経路をブロック

抑える薬を使用します。

また、ビタミンB12は神経の回復を促進する効果があります。

【理学療法】

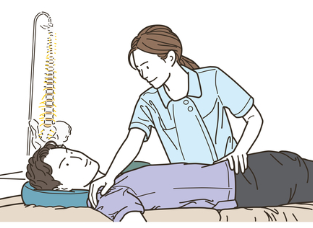

脊柱管狭窄症に対する理学療法は、症状の緩和・機能改善を目的とした運動療法、徒手療法、物理療法などを組み合わせたものを言います。具体的にはストレッチや筋力強化運動で姿勢の改善や体幹の補強・足の柔軟性向上、歩行や生活動作練習などの実動作練習を行います。

こういったストレッチや筋力強化運動・動作練習は症状を緩和し、日常生活を改善させる効果が期待されます。

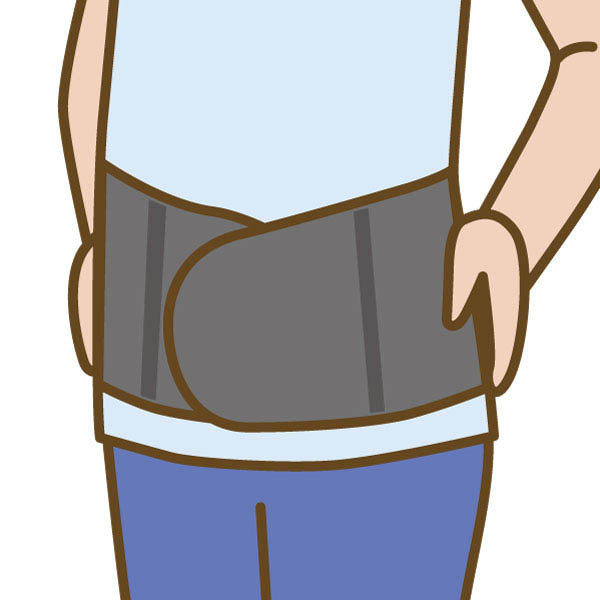

【コルセットの着用】

コルセットを着用することで腹筋周りの筋肉をサポートし、腹圧を高めることで腰部分の背骨の負担を減らすことが出来ます。しかし、長期間コルセットを使用すると本来腹圧を高める筋肉の筋力低下・機能低下が生じるという報告もあるため、必要以上の使用は控えることをおススメします。

脊柱管狭窄症の手術は痛みや痺れといった症状が日常生活に大きく支障をきたしている場合、排尿・排便障害が出ている場合、保存療法で改善が出来ない場合などで適応となります。

脊柱管狭窄症の手術療法は大きく分けて除圧術と固定術に分かれます。

【除圧術】

除圧術は脊柱管を狭くしている骨・靭帯・椎間板などを削りとり、神経の圧迫を解放する手術です。

【固定術】

固定術は背骨の不安定性がある場合、骨を固定し安定させることを目的とした手術です。

(固定術は除圧術と併用することが多いです)

除圧術の方が身体への負担が少なく合併症の頻度も低いですが、病態によっては固定術が必要な方もいらっしゃいますので、十分に検討した上で手術療法を選択します。

脊柱管狭窄症のリハビリ・対策

脊柱管狭窄症に対するリハビリの基本方針は以下になります。

1.神経への圧迫を減らす姿勢をとる

2.体幹・足の筋力・機能の維持と向上

3.柔軟性の維持・向上

4.有酸素運動で体力向上

5.日常生活動作の指導と練習

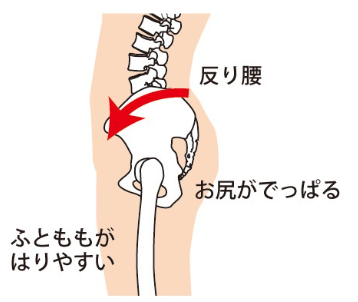

脊柱管狭窄症は身体を反らすと脊柱管が狭くなるため症状が強くなります。

そのため脊柱管狭窄症の方では基本的に前屈みの姿勢で症状が緩和しやすくなります。

筋トレやストレッチ・有酸素運動・生活動作練習などのリハビリでは上記のような姿勢を意識して行っていきます。

脊柱管狭窄症の方では体幹・足に力が入りにくいといった症状や脊柱管狭窄症による痛みで動かなくなり、筋力が低下してく恐れがあります。

また、体幹・足の筋力低下は脊柱管狭窄症の悪化に繋がる可能性もあるため維持・向上することもが非常に重要です。

【1.ドローイン】

仰向け・座った状態で息を吐きながらお腹をへこませることでお腹周りの筋肉を鍛えることが出来ます。

お腹周りの筋肉を鍛えることで腹圧が高まり、脊柱管狭窄症の症状悪化防止に繋がることが期待出来ます。

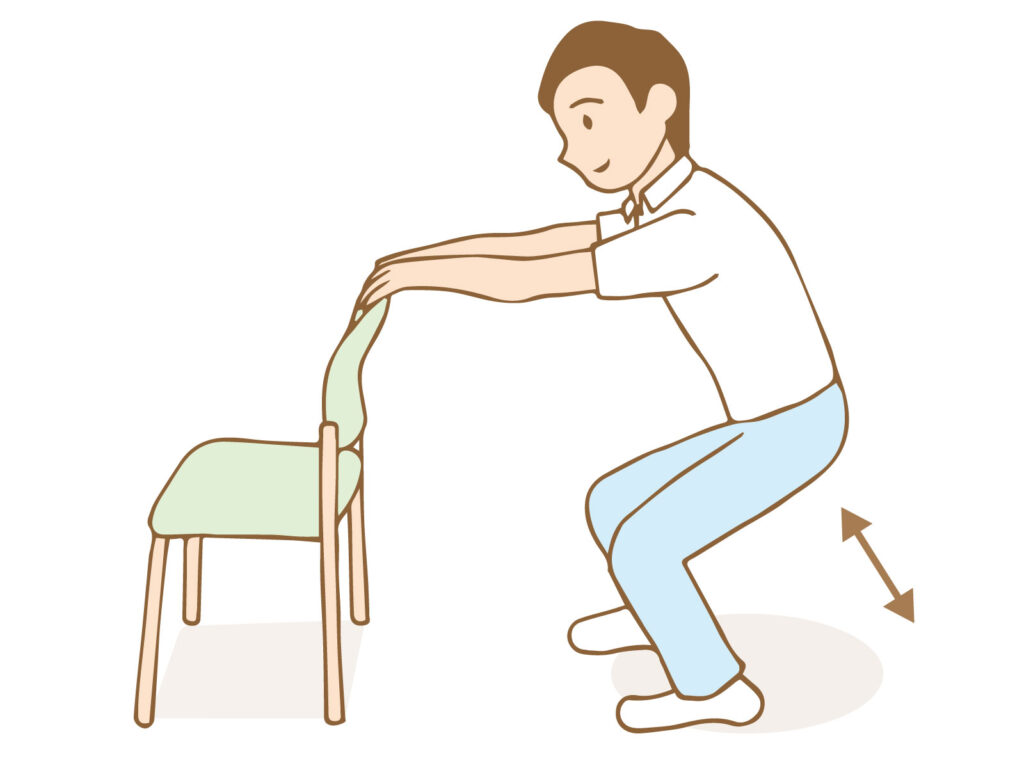

【2.スクワット】

椅子など固定されているものを把持しながらゆっくり腰を落としてスクワットをすることでお腹周り~膝上の筋肉を鍛えることが出来ます。足腰の強化は脊柱管狭窄症の悪化防止に繋がるため、無理の無い範囲で行うことをおススメします。

足の付け根・太もも前・背中にある筋肉の柔軟性低下は反り腰に繋がってしまいます。反り腰は脊柱管を狭くするため、脊柱管狭窄症の症状悪化に繋がってしまいます。

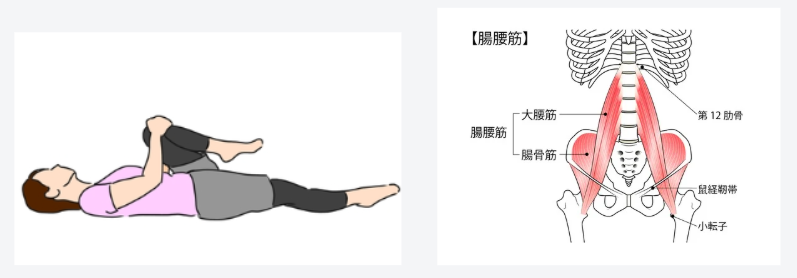

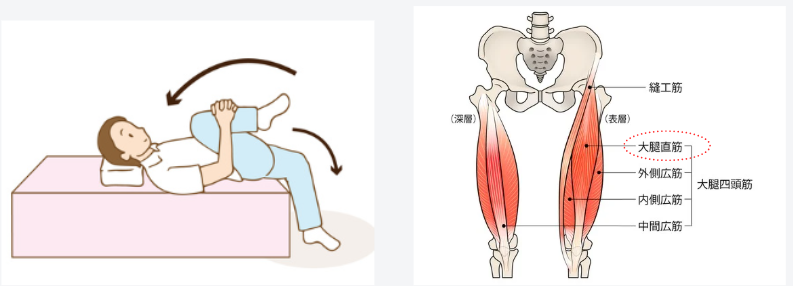

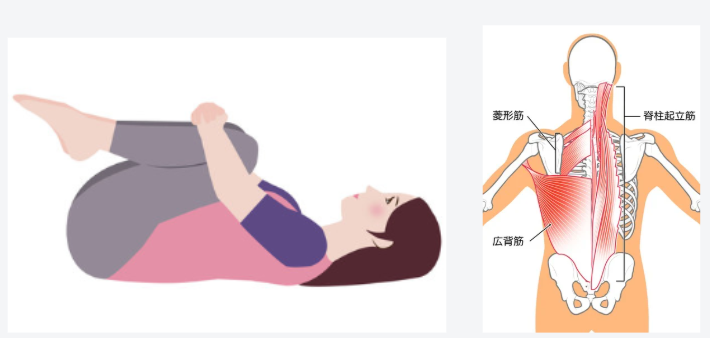

そのため、【足の付け根にある腸腰筋】・【太もも前にある大腿直筋】・【背中の脊柱起立筋】の柔軟性を維持するためにストレッチをすることが大切です。

横に寝た状態で片足を抱えて膝を胸に近付けるストレッチは伸ばしている足の付け根にある腸腰筋という筋肉のストレッチになります。伸ばしている方の足が浮いてこないように気を付ける必要があります。

足をベッドから下ろした状態で片足を抱え込んで膝と胸を近付けます。ベッドから足を下ろすことで伸ばすことが出来る筋肉が異なり、太もも前にある大腿直筋を伸ばすことが出来ます。

両膝を抱え込んで、膝と胸を近付けることでお尻~背中の脊柱起立筋を伸ばすことが出来ます。

脊柱管狭窄症は背中を伸ばすと症状が強くなり、前かがみの姿勢で症状が緩和されます。自転車エルゴメーターは座って運動を行うため、脊柱管狭窄症の症状を強めることなく有酸素運動を行うことが期待出来ます。

全身の血流促進・体力の維持を目的として脊柱管狭窄症の方では、自転車エルゴメーターは代表的な運動の1つです。

脊柱管狭窄症では、神経や血管が圧迫されて症状が悪化しやすいため、日常生活の動き方や姿勢に注意することが必要です。

【1.姿勢の工夫】

腰を反らすと脊柱管が狭くなり症状が悪化するため、前かがみ気味の姿勢で動くことで症状を悪化させずに移動することが出来ます。気持ち高さが低めの杖や歩行車を使用するなどで移動が楽になることが期待できます。

【2.立ち上がる時はゆっくり】

座っている姿勢から反動をつけて立ち上がると症状が出てしまうことがあります。反動をつけることで楽に立ち上がることが出来ますが、出来る限り反動はつけずにゆっくり立ち上がることをおススメします。反動をつけずにゆっくり立ち上がることが出来るように、高めの椅子に座ることをおススメします。

【3.重いものを持たない】

重たいものを持つ時はと身体を反らして持とうとします。その結果、重たい物を持っている時は反り腰になってしまい脊柱管狭窄症の症状が強くなってしまいます。可能な限り重たい物は持たないようにすることをおススメします。

脊柱管狭窄症に対するリハビリとして、万人に共通するリハビリ内容は散見されないことが現実です。脊柱管狭窄症に対する具体的なリハビリは出来るだけ個人に合った治療・運動内容を模索しながら進めていく必要があります。

参考文献

Andre Bussieres, Carolina Cancelliere, Carlo Ammendolia, et al:Non-Surgical Interventions for Lumbar Spinal Stenosis Leading To Neurogenic Claudication:A Clinical Practice Guideline;The Journal of Pain, vol 22, No 9(september), 2021:pp 1015-1039

Julie M. Whitman, Timothy W. Flynn, John D. Childs. et al:A Comparison Between Two Physical Therapy Treatment Programs for Patients With Lumbar Spinal Stenosis;Spine 2006;31:2541-2549

日本整形外科学会 脊椎脊髄病診療ガイドライン(2011,改訂版 2021)

井上智夫 他 2015:腰部脊柱管狭窄症に対する運動療法の効果;日本腰痛学会雑誌, 21(1), 16-22

T療法士のヘルスケアクリニック!!

T療法士のヘルスケアクリニック!!