パソコンやスマフォ・ゲームの普及で、最近では猫背になっている方が多い印象です。

猫背という悪い姿勢は肩こり・腰痛などに繋がる可能性があり、ほっておくと心身に様々な悪影響が出てしまいます。

この記事では猫背になる原因や生じる可能性のある症状、自宅で出来る猫背改善の筋トレやストレッチについて解説しています。

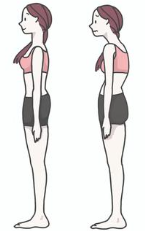

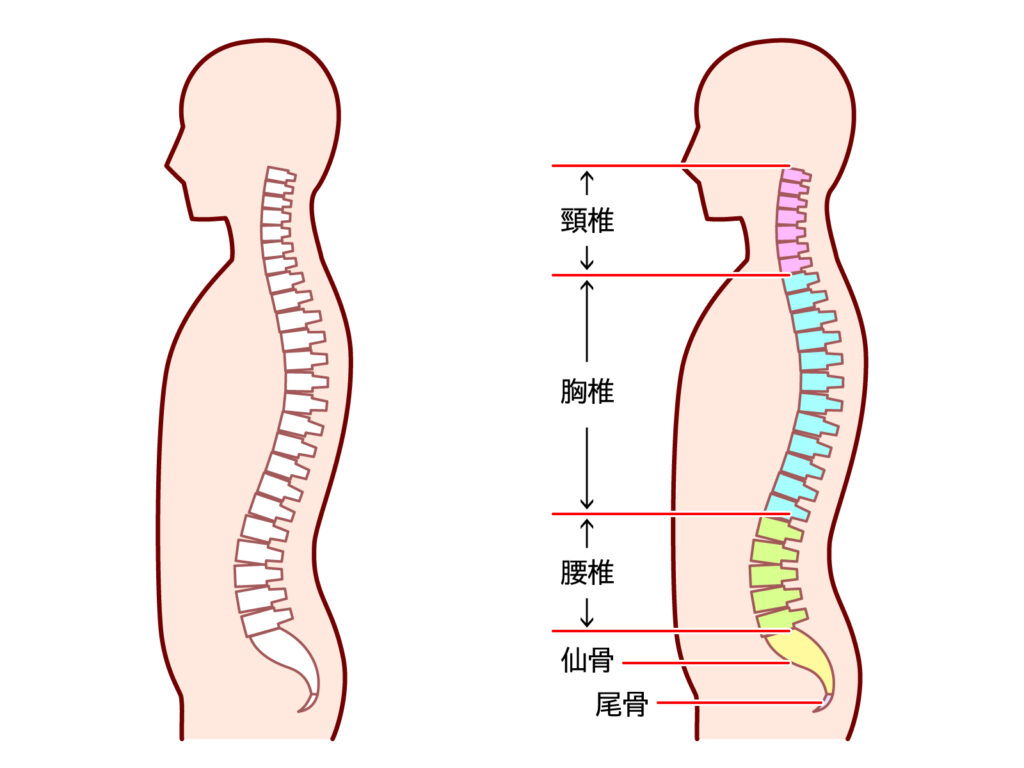

人間の背骨は横から見ると「S」のようにカーブを描きながら並んでおり、胸椎(胸の部分の背骨)は緩やかに丸まっていることが分かります。

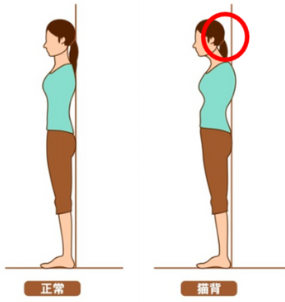

しかし、猫背は背中が丸まり頭部が前に突き出た姿勢を指し、医学的には胸椎の過剰な後弯(胸の背骨の強い丸まる並び) や頭部前方変位(頭が前に突き出た状態) を含むことが多いです。

猫背は普段の姿勢や運動不足・加齢 などにより特定の筋肉が硬くなったり、弱くなったり することで従来の背骨の並びを崩れることで生じます。

1.壁に踵とお尻をつける

2.背中を壁につける

3.頭を壁につけようとする

上記のように壁に身体をつけた場合、頭と壁の間に隙間ができてしまう 場合、猫背 になっていると考えられます。

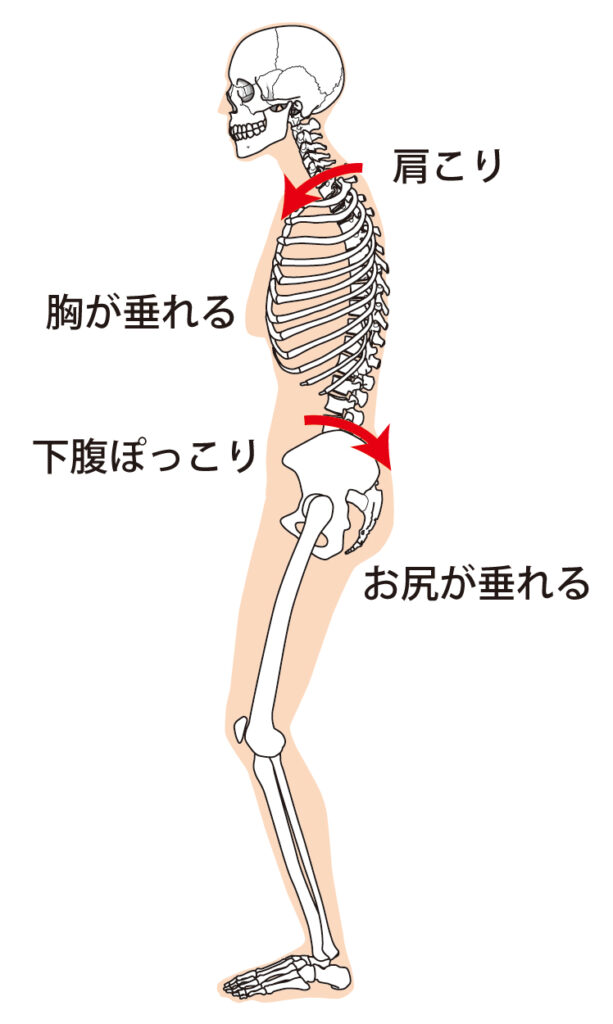

猫背そのものは疾患ではありませんが、猫背の姿勢が続くと頭痛・肩こり・腰痛・変形性関節症のリスクなど心身に様々な悪影響が出てしまいます。

猫背の姿勢は首の後ろの筋肉の負担が強くなるため、首の筋肉が突っ張る原因になってしまいます。首の筋肉が突っ張った状態が続くと、頭周辺の組織も引っ張られるため頭痛のように痛くなることがあります。

頭が締め付けられるような頭痛を緊張型頭痛 といい、首の筋肉の血行不良が一つの原因 となっていることがあると言われています。

猫背という姿勢は腰が丸くなる姿勢であり、腹筋に力が入りにくい状態です。上半身は腹筋と背筋をバランスよく使い支えることが望ましいですが、腹筋に力が入りにくい姿勢では背中の筋肉ばかり使用 し、背中の筋肉の血行不良 に繋がってしまいます。その結果、腰痛が生じ、姿勢を改善しなければ腰痛が続いてしまう原因になってしまいます。

猫背という姿勢は肩甲骨周りの体幹が丸まっている姿勢であるため、肺が膨らみにくい姿勢 です。肺が膨らみにくい姿勢である呼吸が浅く なり、酸素を取り込みにくい 状態になります。その結果、運動時に息切れや疲労 が生じやすくなってしまい、階段や長距離歩くなどがしんどくなってしまいます。

姿勢は見た目の年齢に大きな影響は与えます。猫背などの姿勢の悪さは実年齢よりも老けて見える原因の1つです。猫背の人ほど、実年齢と見た目年齢の差が4~6歳 程度あるとも言われています。

猫背という姿勢は腰が丸くなる姿勢であるため、腰椎という背骨の並びが悪くなることで背骨の間にある椎間板への圧力が強くなるため、椎間板ヘルニアのリスクが高くなってしまいます。椎間板ヘルニアになってしまうと腰痛・足の痛みや痺れ、重症になると麻痺などが生じてしまいます。

【椎間板ヘルニアとは?】メカニズム・症状・治療・対策を解説!!

猫背の姿勢は腰が丸くなり、骨盤は後ろに傾く状態になります。骨盤が後ろ傾く状態は両膝が外側に開くような足の形状となり、変形性膝関節症や変形性股関節症といった変形性関節症に繋がってしまう可能性があります。背中を伸ばす・胸を張るような正しい姿勢は、自然と骨盤を前方に起こし、両膝も不必要に開かない状態になります。

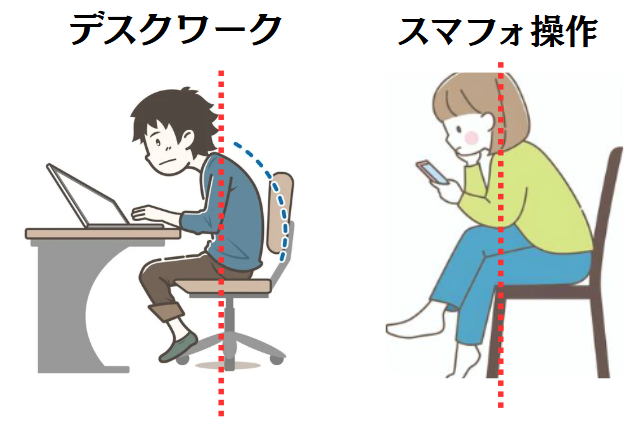

猫背のような悪い姿勢は日々の日常生活の悪習慣からきていることが多いです。そのため、日常生活でやってしまっているような悪習慣を止めない限りは猫背のような悪い姿勢の改善は難しいです。

猫背の完全な改善のためには日常生活の悪習慣に気づく必要があるため、お伝えしていきます。

デスクワーク・スマフォを操作している時は、頭が前に位置し、背中が丸くなっている姿勢であることが多いです。デスクワーク・スマフォの長時間の操作は猫背の原因となってしまいます。時折、胸を張るように背中で手を組む ・頭を上げて上を向く というように特定の筋肉に負担をかけないようにストレッチをするのが望ましいです。

椅子などに浅く座り、背もたれにもたれている姿勢 では上のように自然と猫背になっていることが多いです。「椅子には深く座る」、「浅く座る時は背もたれにもたれない」 など座る時の姿勢を気を付けることで猫背は予防することが出来ます。

また、ソファなどの座面が柔らかく大きい椅子は猫背になりやすいため座り過ぎには要注意です。

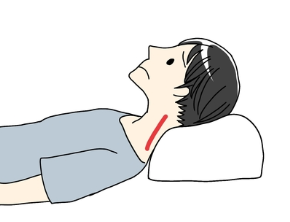

寝ている時の枕が高いと頭が前方に突き出た姿勢となるため猫背の原因となってしまいます。枕は高過ぎず、適切な高さのものを使用することが望ましいです。人の人生の1/3は寝ていると言われています。枕などの就寝道具はケチらずに少々高くても良いものを購入することをおススメします。

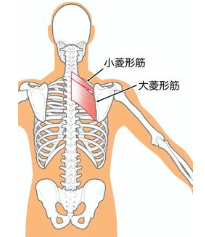

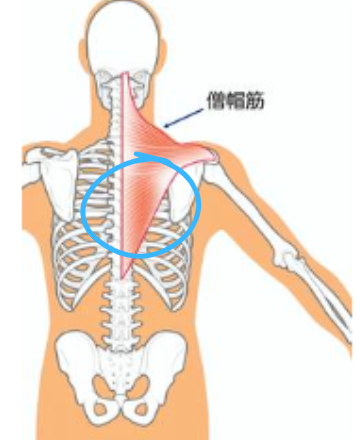

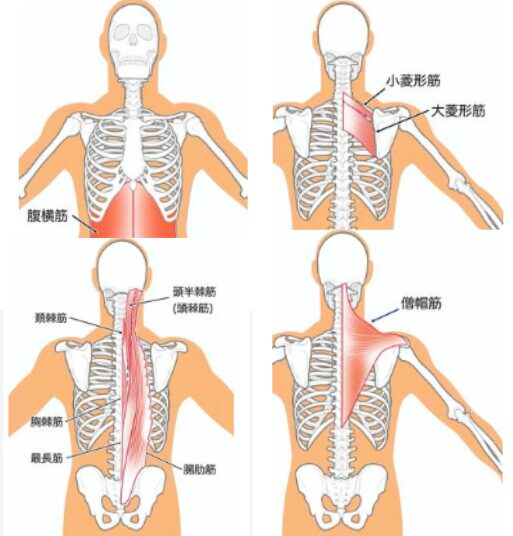

猫背は腹筋(腹横筋)・背筋・大菱形筋と小菱形筋・僧帽筋の中部~下部の筋力低下により生じると言われています。そのため、上記の筋肉を鍛えることで猫背の改善に繋がります。

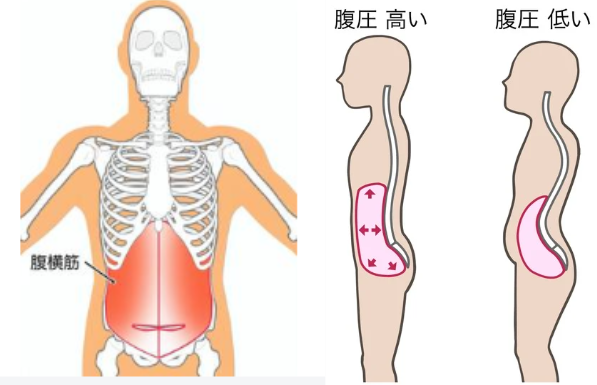

腹横筋は「コルセット筋」とも呼ばれており、適切に使うことで腹圧を高める効果があります。腹圧が高くなると良い姿勢を維持することが出来るため腹横筋を鍛えることは悪い姿勢の予防に繋がります。

【ドローイン】

仰向け・座った状態で息を吐きながらお腹をへこませる ことで腹横筋

お腹周りの筋肉を鍛えることは腹圧を高めることに繋がり、体幹を支える力を強化する

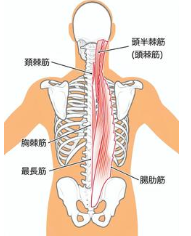

背中を伸ばす筋肉の基本は背筋です。背筋が弱いと背中を真っすぐ伸ばした姿勢を維持することが難しいため、正しい姿勢を維持するには背筋を鍛える必要があります。

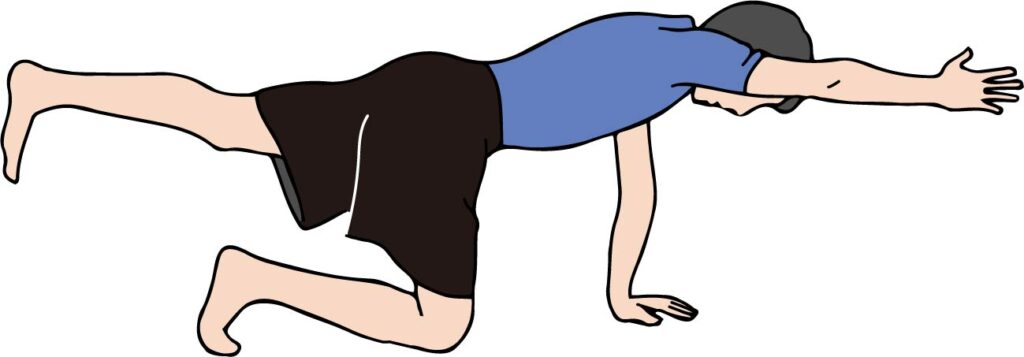

【バードドッグ】

四つ這いの姿勢から手足を交互に伸ばす運動です。(右手と左足を伸ばす/左手と右足を伸ばす)

出来るだけ姿勢が左右に傾かないように真っすぐな姿勢を維持することを意識 しながら行います。

10秒維持×10回などから始めてみて、慣れてきたら秒数や回数を増やしてみて下さい。

大菱形筋・小菱形筋は肩甲骨の内側についている筋肉であり、肩甲骨を内側に引き寄せる筋肉です。猫背の姿勢は背中が丸まり、肩甲骨が外側に引っ張られている状態です。そのため大菱形筋・小菱形筋を鍛えることで肩甲骨が外側に引っ張られることを防止し猫背の予防に繋がります。

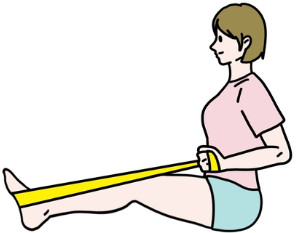

【ローイング】

チューブ・セラバンドなどを足に引っかけて両腕で引っ張る運動です。引っ張る際は肘を伸ばさずに曲げたまま、肩甲骨を内側に引き寄せるイメージで行います。

椎間板ヘルニアの悪化防止・再発予防を目的とした筋トレの場合、強い負荷で行う必要はありません 強くない負荷で繰り返し行う ことがポイントです。

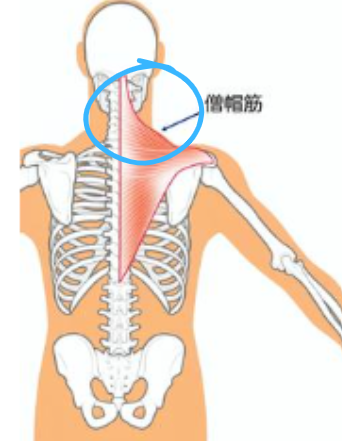

僧帽筋の肩甲骨の内側~下側に位置する部分を鍛えることで肩甲骨を内側に引っ張り、猫背の予防に繋がります。

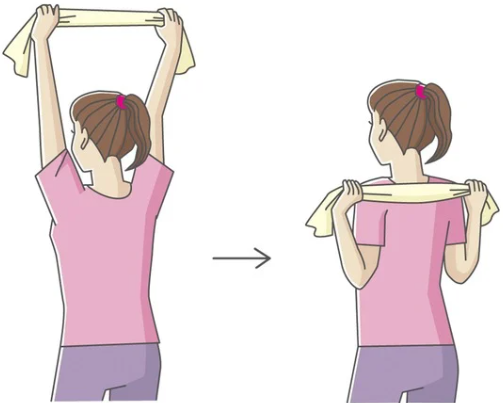

タオルを両手に持ち、頭の上~背中と上下に動かすことで僧帽筋の中部~下部を鍛えることが出来ます。

特に下げる方を意識して下げた状態をある程度力を入れて維持することで効率よく鍛えることが出来ます。

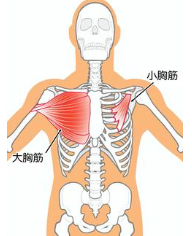

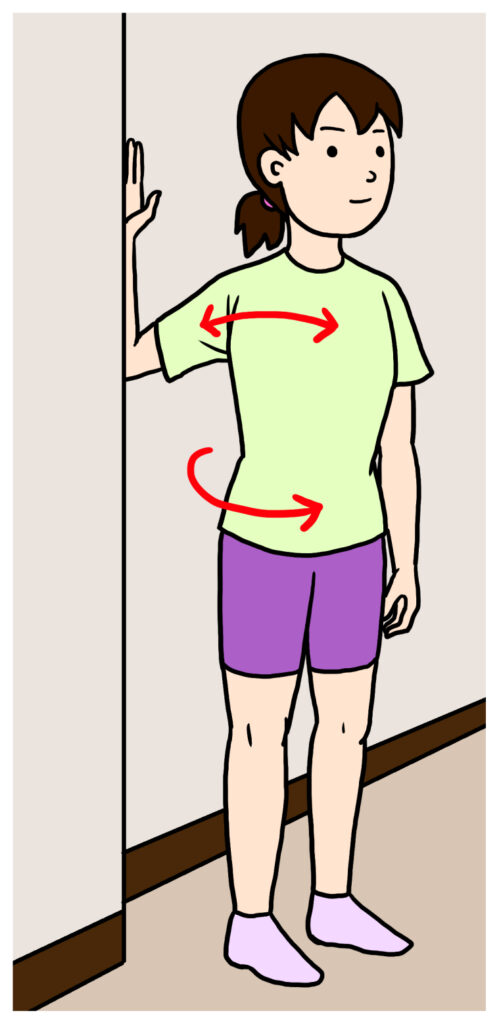

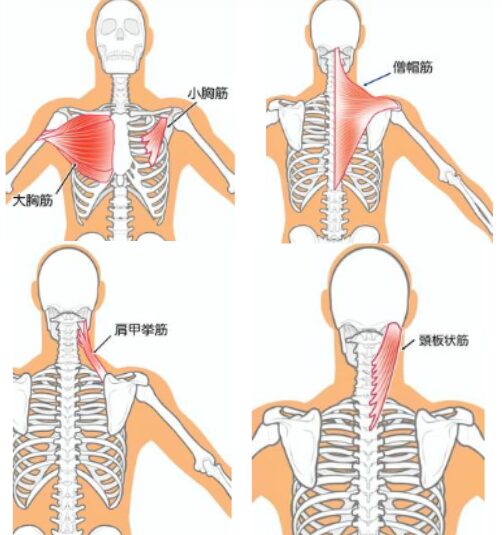

大胸筋・小胸筋などの胸にある筋肉は身体の真ん中にある骨や肋骨から腕にかけてついています。大胸筋・小胸筋などの胸の筋肉が硬くなると、腕が前に引っ張られます。その結果、肩甲骨も外側に引っ張られてしまい猫背の姿勢に繋がってしまいます。

片方の壁に腕を引っかけて、胸が開くように身体を捻ります。そうすることで、大胸筋・小胸筋といった胸の筋肉が伸ばされるためストレッチになります。

ストレッチは左右均等に行い、1回30秒程度維持するようにしてみて下さい。

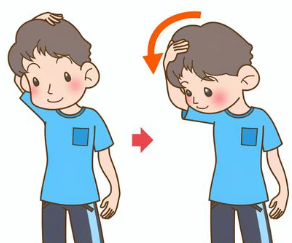

猫背の姿勢は僧帽筋の上の部分の筋肉が硬くなってしまいます。そのため、猫背の改善のためには首の後ろにある筋肉をストレッチし、柔軟性を回復させることが必要です。

頭を斜め前に倒すことで僧帽筋の上部線維のストレッチになります。

1回30秒程度維持するようにして下さい。

【種類・時間・頻度】ストレッチの仕組みを理学療法士が解説!

1.Greendale GA, et al.(2009).Yoga decreases kyphosis in senior women and men with adult-onset hyperkyphosis:A randomized controlled trial. J Am Geriatr Soc, 57(9):1569-1579

2 .Balzini L, et al.(2003). Clinicalcharacteristics of flexed posture in elderly women. J Am Geriatr Soc,51(10):1419-1426

3.Kendall FP, et al.(2005).Muscles:Testing and Function with Posture and Pain.5th ed. Lippincott Williams & wilkins

T療法士のヘルスケアクリニック!!

T療法士のヘルスケアクリニック!!