痛みとは主観的なものであり、仮に同じ痛覚でも人によって感じ方は様々です。そのため、臨床では患者さんに痛みについて問診する時に定量化することは非常に難しいものです。

基本的には患者の症候を整理しながら主訴を聴取し、痛みの部位を診る・触るなどして確認することが原則です。出来る限りの手段を尽くし、患者の訴える痛みを視認可能な客観的情報にすることが望ましいと思われます。

痛みには様々な要因があり、生物学的な身体の状態に加えて精神心理状態・社会的モデルなど多角的・包括的な評価が望ましいとされています。これは人の痛みは損傷などの生物学的な状態だけでなく、痛みの感じ方はその人の情動や社会的立場・役割などによって左右されることが分かっているからです。

実際に痛みの評価には痛みの強度や質だけでなく、精神・心理評などもあり、近年では新たなに様々な視点の評価が開発されています。

ここでは痛みの様々な評価についてお伝えしていきます。

痛みの評価:強度

痛みの強度は多くの療法士が真っ先に思いつく評価内容です。痛みの強度を評価することは、痛みの強度の変化で治療の効果判定や経過を追っていきます。痛みの強度は評価の基本であり欠かせない評価内容です。

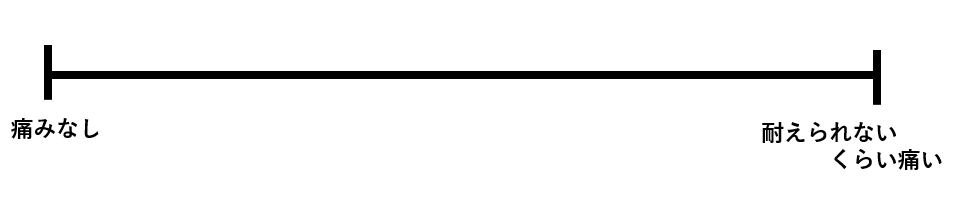

VAS:visual analogue scale

VASとは痛みの10㎝の直線やスケールを用いて「左端:痛みなし」~「右端:今まで経験した中で一番痛い・耐え難い痛み」として、直線上に指し示してもらい、左端からの距離を測定して痛みの強さとして評価します。

VASは急性期の痛みの評価方法として信頼性は認めらていますが、慢性痛に対しては信頼性は低いといわれています。また、評価用紙を前にすると両端を避けて中間あたりを指そうとする心理も生じると言われています。

実際に「楽になった」といいながら指し示した位置は前回評価よりも高値を示すことも多々あると言われているため、再現性には大きな問題があります。

NRS:numerical rating scale

NRSとは0~10の数値を等間隔で並べる、または口頭で説明し、「0:痛みなし」~「10:これ以上耐えられない痛み・今まで経験した中で一番痛い」として、数値を選択させて評価します。

しかし、痛みが細分化できるものでなければ、11段階に定量化することの意味も正確性も低くなると言われています。記憶力がしっかりしている人であれば、前回の数値を覚えている影響を受けバイアスがかかってしまう可能性もあります。

また、日本人では奇数(特に5・7)を選択しやすい傾向があるとも言われています。

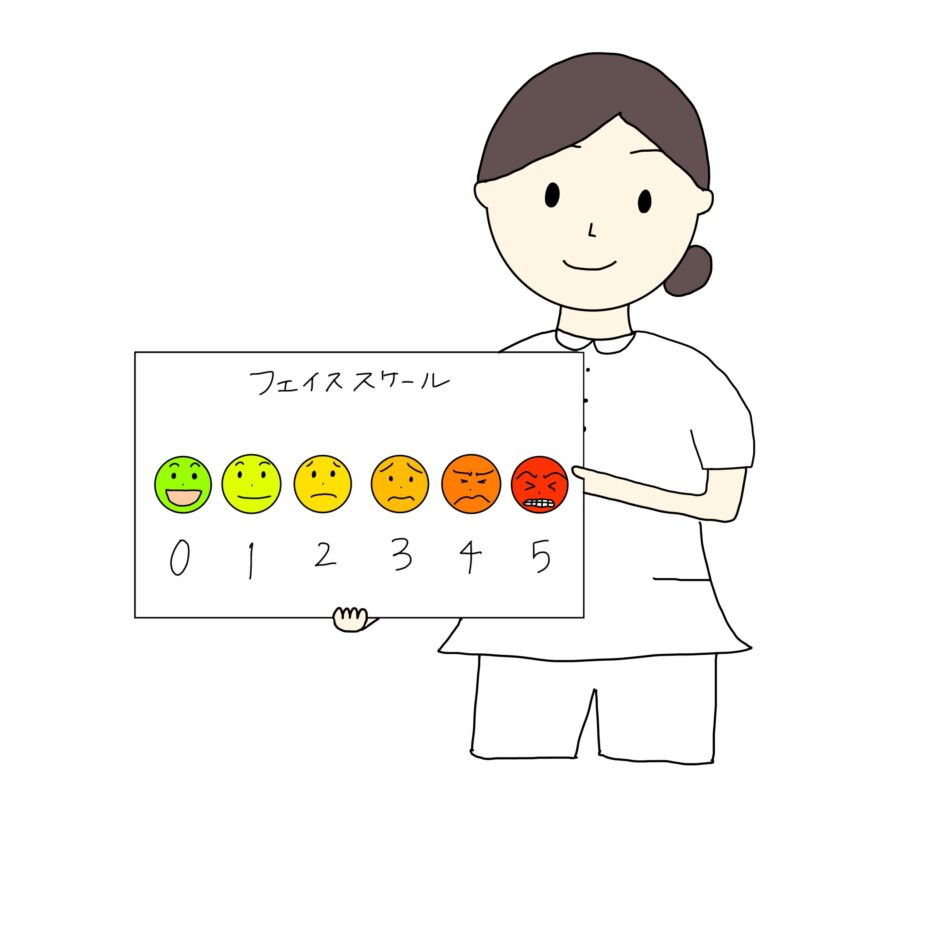

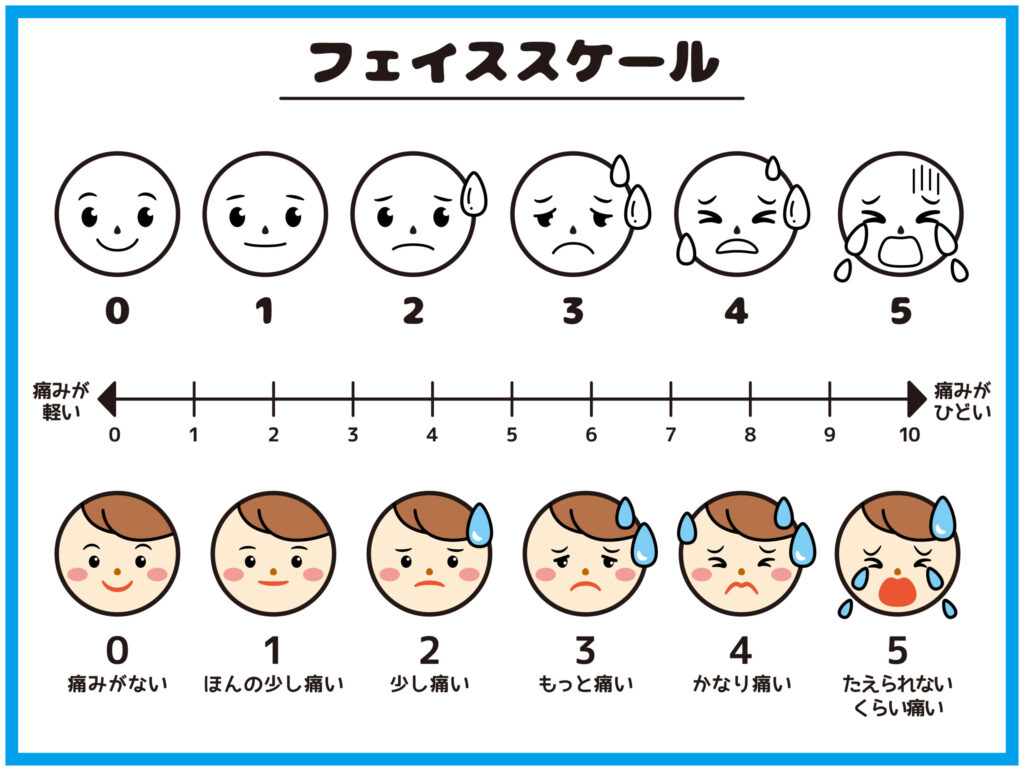

face cale(face pain rating scale)

face scaleとは「痛みが全くない表情」~「耐えられないくらい痛い」の表情が6段階ある中から選択させる方法です。VASによる痛みの評価と比較し、小児や認知機能の落ちた患者などにイメージとして判断させる方が良い場合は便利な方法です。

しかし、表情に大きな違いが無いところもあり、判断に迷うことも多いとされています。

痛みの評価:質

痛みの質を評価することは痛みの原因を探る上で非常に大切な情報です。筋肉などの軟部組織・骨・関節・神経など痛みの原因部位によって痛みの感じ方は異なる為、痛みの原因と治療方法を考察する上で欠かせません。

MPQ:McGill pain questionnaire

痛みの質を評価するテンプレートとして代表的なものがMPQ(マックギル疼痛質問票)です。MPQは主観的な痛みを客観的に評価するために開発され、「ひきつるような」「ズキズキするような」「灼けるような」「うずくような」など78個の痛みを表す形容詞がそれぞれの群に分けて配慮されています。

痛みの感覚的表現・感情的表現・評価的表現などが含まれており、各群の単語は疼痛強度の低い順に1点から並べられており、全体の合計で評価します。(疼痛強度の低い順の例:熱い➡灼けるような➡やけどしたような➡こげるような)

※和訳されたMPQは表現の仕方に違いがあるため、日本では少々使いづらい部分はありますが、痛みの種類・性質を知る上では有用とされています。

痛みの評価:空間・時間

痛みの部位やどのタイミングで痛いのかを知ることは痛みの原因を探る上で重要なのは周知です。痛みの部位は表層だけでなく深層部分にも着目し、タイミングは常時痛いのか・特定の時間や動作で痛いのかなどにも着目する必要があります。

Pain drawingと疼痛日記

Pain drawingは疼痛部位を身体図式化し、痛みの部位を表現します。

疼痛日記は痛みの強度・質、および痛むタイミング、服薬・医療処置による変化などを患者が記録するものです。疼痛日記は疼痛そのものに固執し過ぎてしまうことに繋がる可能性もあるため、ポジティブな内容と行動も記録するように努めることが重要です。

痛みの評価:精神・心理

痛覚は感覚であり、痛みは痛覚に対する情動であるとされています。痛みとは主観的なものであり、同じ痛覚でもその人によって感じる痛みは異なるものです。痛みの感じ方はその人の精神・心理状態によって異なるため、特に慢性痛に移行している場合には欠かせない評価指標です。

HADS:hospital anxiety and depression scale

HADSとは患者の心理状態を評価するもので、「不安に関する尺度」と「抑うつに関する尺度」から構成されており、臨床や研究で広く使用されている質問票の1つです。全14項目から構成され、各項目は0~3点の配転であり、合計スコアが0~21点になります。

「0~7:正常」・「8~10:境界域」「11~:異常(臨床的に意味のある可能性が高い)」と判断されます。

評価は約5分程で出来るため簡易的に評価が可能です。

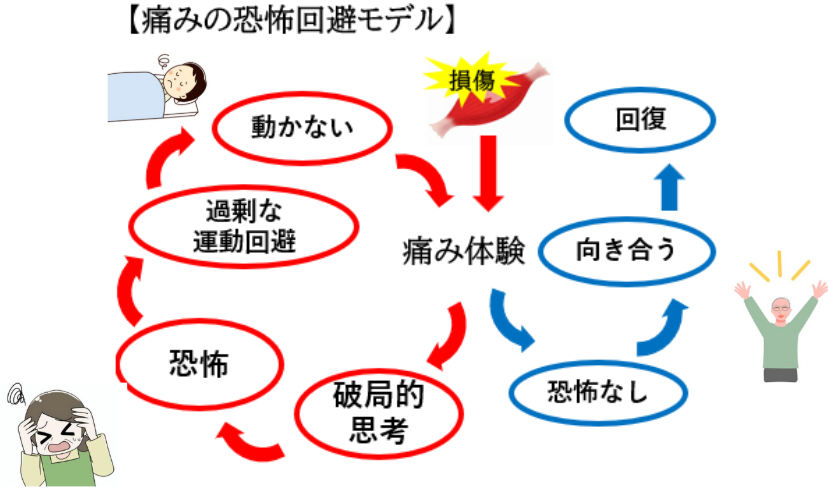

PCS:Pain catastrophizing scale

慢性疼痛を維持させる代表的な認知要因として、痛みの経験を過度にネガティブに捉える破局的思考があります。破局的思考が強いと神経機能・構造から痛みの強度は増強しやすいことが分かっています。慢性疼痛の治療として破局的思考の減少に伴って疼痛が改善していくことも分かっており、破局的思考の評価によって治療効果を予測できることも指摘されています。

PCSは「反芻:痛みに注意が向き過ぎて頭から離れない」「誇張:痛みを課題評価する」「無力感:痛みに対して無力であると感じる」の3つの尺度から構成され、0~4点の項目が13あり、合計0~52点で構成されています。

一般的に合計スコアが30点以上で「臨床的に意味のある破局的思考の可能性が高い」とされていることが多いとされています。

また、反芻・誇張・無力感のどの尺度が高い傾向にあるのかによって効果が期待出来る介入方法が異なります。

反芻:反芻は痛みに過剰に注意が向いてしまっているため、痛み以外に注意が向くような支援が有効

例:趣味活動などの行動を活性化させるような支援

誇張:誇張は痛みを課題に解釈し、最悪の結果を想像するといった思考が強いため、痛みの認知再構成が有効

例:痛みに関する講義・説明、リハビリ・運動による期待出来る効果を説明

無力感:痛みに対してどうしようもないと捉えているため、自己効力感を高める支援が有効

例:セルフエフィカシーを高める教育、自主トレの継続や小さな成功体験を積み重ねる

痛みの評価:社会的モデル

痛みは「身体」「心理」だけでなく、「社会的要素」によって変化することが分かっています。社会的要素が影響する要因としては以下のことが考えられると言われています。

家庭内や社会的な役割・心身のストレス・経済的余裕・文化や信念の違いなど

PDI:Pain Disability Index

痛みによるADL・QOLの障害度を評価するものであり、日常生活の役割・余暇・社会活動・セルフケア・職業などの項目を0~10点で評価します。

参考文献

1.植田弘師, 他:わかる痛み学. ブレーン出版, 2009, pp52~62

2.Melzack R. The McGill Pain Questionnaire:major properties and scoring methods. Pain 1:277~279. 2009

3.Wong DL, et al. Smiling faces as anchor for pain intensity scale. Pain 89:295-300.2001

4.松永美佳子, 他:Hospital Anxiety and Depression Scale 日本語版の信頼性と妥当性の検討-女性を対象とした成績. 心身医 38:309-315, 1998

5.松岡紘史, 他:痛みの認知面の評価:Pain Catastrophizing Scale 日本語版の作成と信頼性および妥当性の検討. 心身医 47:95-102, 2007

T療法士のヘルスケアクリニック!!

T療法士のヘルスケアクリニック!!