2023年の世界保健機関(WHO)のデータによると日本の平均寿命は84.3歳で世界一です。これは日本は世界的にみても長寿の国であるということです。

平均寿命が長い日本ですが、最近では健康寿命というものが注目されています。

平均寿命が長い日本では、健康寿命を伸ばすことが非常に大切であるとされており、健康寿命を伸ばすことが人生をより充実させることに繋がります。

理学療法士として、中高年以上の方に知ってほしい健康寿命について解説していきます。

若い方も祖父・祖母など親族に教えることで健康寿命を伸ばすことに繋がるような記事ですので参考にして下さい。

健康寿命とは?

健康寿命とは、健康上の問題で日常生活を制限されることなく健康的に過ごすことが出来る期間とされています。

理学療法士としては、介護を必要とせず日常生活を自身で自由に過ごすことが出来る期間と考えています。

平均寿命と健康寿命の差が、日常生活に制限が生じる期間であり、男性で平均8.84年、女性で平均12.35年と言われています。

出来るだけ最後まで自身で自由に選択し、日常生活を自由に過ごすことが出来ることが人生の豊かさに繋がると思われます。

平均寿命が長くても、寝たきりで過ごすことは自由であるとは言い難いと思われますので、出来るだけ介護を必要とせず、健康的に過ごすことが出来るうように必要な知識・考えをお伝えしていきます。

フレイルとサルコペニア

フレイルとは?

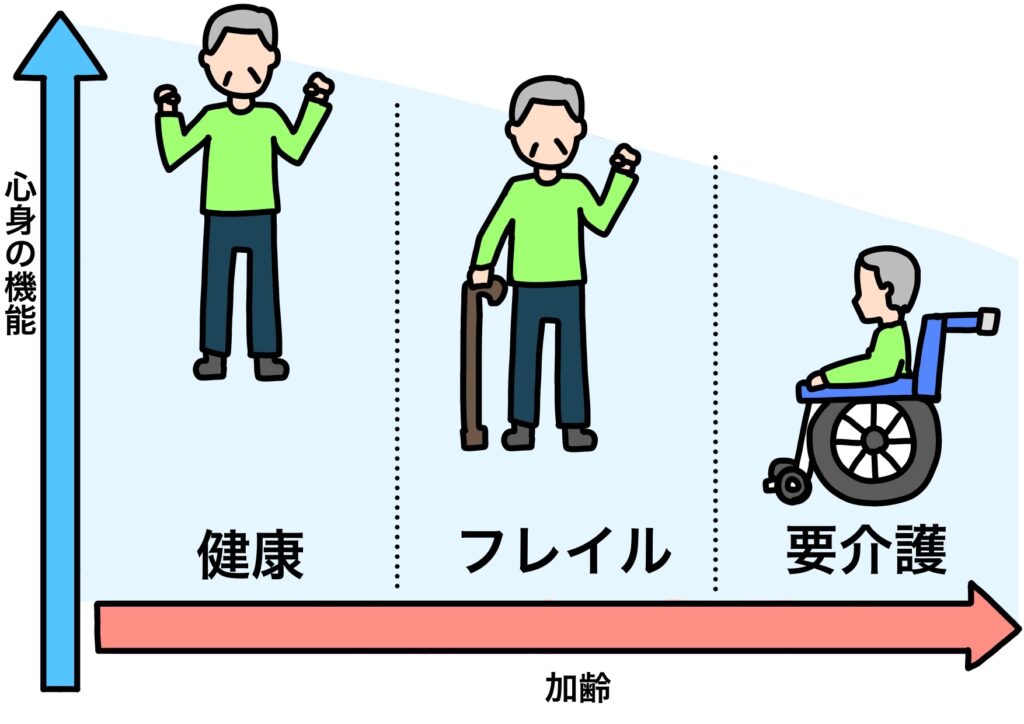

フレイルは健康状態と要介護状態の中間段階の状態であると言われています。

フレイルは早期に発見し、治療・対応すれば元の健康な状態に戻ることが出来るとされており、健康寿命が伸びることも分かっています。

フレイルの3要素

【身体的フレイル】

全身の筋力低下・関節可動範囲の制限、体力・持久力低下などの身体機能が低下した状態

【精神・心理的フレイル】

定年退職・パートナーとの死別などで生じる、うつ状態や軽度の認知症の状態

【社会的フレイル】

定年退職などをきっかけに社会との関わりが希薄となり、独居や経済的困窮の状態

フレイルの原因

1.栄養不足

2.運動不足

3.社会参加の希薄

「栄養」「運動」「社会参加」は、身体と精神の健康状態を維持するために必要不可欠であるため、1つでも不足していると感じる場合は要注意です。

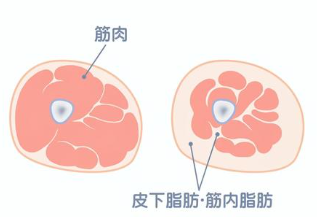

サルコペニアとは?

現在、サルコペニアは疾病として扱われています。

サルコペニアになると、歩く、立ち上がるなどの日常生活の基本的な動作に影響が生じ、介護が必要になったり、転倒しやすくなったります。

健康寿命を伸ばすには?

老化は右下がりに進むと考えられてきましたが、亡くなる少し前まではからだの機能が比較的維持されていることが分かってきました。

実際に食事・運動を適切に行えば、90歳以上でも筋肉量が増加することが分かっています。

生活習慣

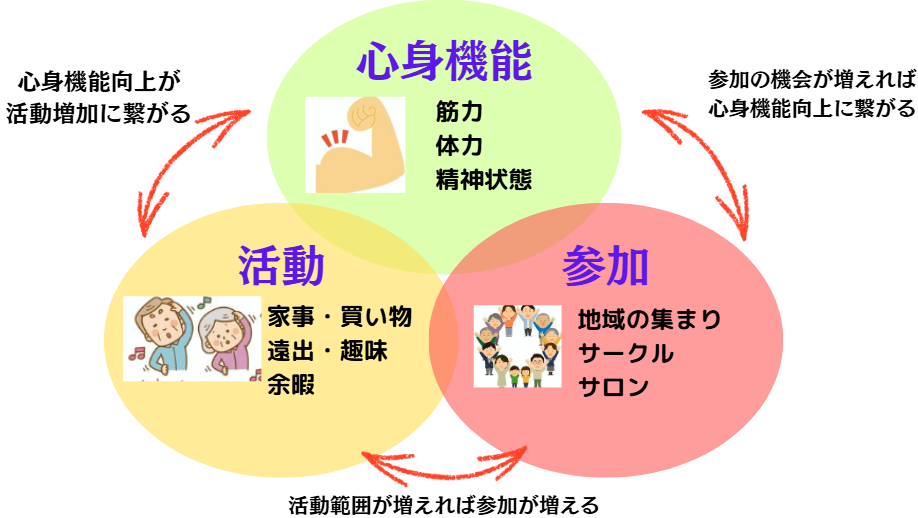

心身機能・活動・参加はお互いに影響し合っています。

心身機能の向上が活動量の増加に繋がり、地域参加に繋がります。地域参加が増えれば、運動量が増えますので心身機能向上に繋がります。

活動・参加を意識し、心身機能の向上を図り、フレイル・サルコペニアを予防し健康寿命を伸ばすことが大切です。

運動習慣

フレイル・サルコペニアを予防するためには、筋トレや有酸素運動が必要です。

筋トレは筋肉を強くし日常生活の動作を楽にしたり疲れにくくすることに繋がります。また、有酸素運動は耐久性(持久性)の向上に繋がり、活動時間が長くなることに繋がります。

そのため、日常生活の活動量を増やし、地域参加を促すためにも筋トレ・有酸素運動の両方を行うことをお勧めします。

足腰の筋トレ

有酸素運動

転倒予防

「健康寿命」を短くする原因の一つに「転倒による骨折」があります。

転倒により骨折すると、長期間の入院生活をきっかけに認知症になったり、杖や歩行器が必要になったり、腰が痛くなったりします。

そのため、転倒による骨折を予防することが非常に大切です。

転倒予防に必要な運動をお伝えしていきます。

筋トレ

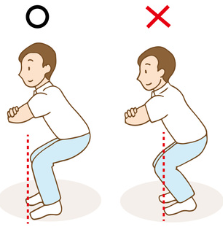

転倒を予防するには足腰の筋トレが必要不可欠です。

また、足腰の筋トレに加えて膝から下の筋トレを行うと転倒予防に繋がることが分かっています。

膝から下の筋トレ方法をお伝えします。

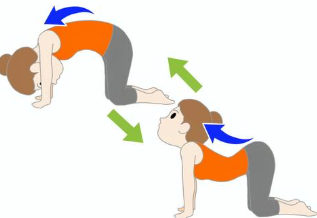

バランス練習

【筋トレのみ】と【バランス練習のみ練習】を行った人を比べるとバランス練習のみ練習を行った人が、よりバランス能力が改善したという報告があります。

筋トレを行って転倒しにくい身体作りは必要ですが、筋トレだけでなくバランス練習を行った方がより転倒予防に期待が出来るということです。

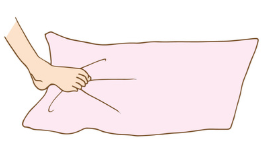

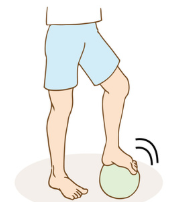

足の裏にボールを乗せてコロコロ転がします。

ゆっくり動かしたり、速く動かしたりなど色々なパターンを試してみることが大切です。

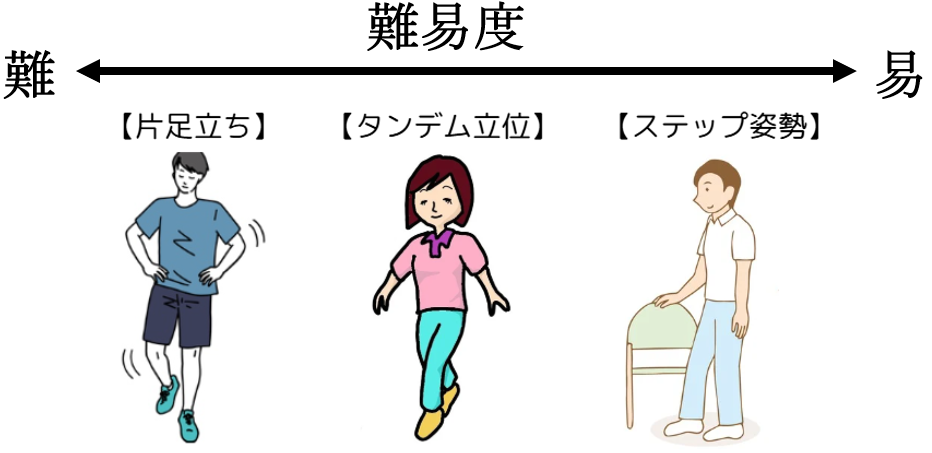

片足立ちなどのバランス練習をするとバランス能力が向上し、転倒防止に繋がったとされています。

バランス練習をしている時に転倒しては意味がないので、難易度は調整して行いましょう。

片足立ち:片足を上げた状態を維持

タンデム立位:綱渡りをするように足を一直線上に置いた状態を維持

ステップ姿勢:どちらかの足を一歩前に出した状態を維持

腰痛

日本人の80%が腰痛を経験すると言われています。厚生労働省では身体の不調で腰痛は男性では最もが多く、女性では2番目に多いと言われています。

腰痛は非常に多くの方が一度は経験する、国民病の1つと言えます。

【腰痛=原因がある】とは限らない

原因がはっきりしている腰痛を【特異的腰痛】、原因が分からない腰痛を【非特異的腰痛】と言います。

【特異的腰痛】

レントゲンやMRIなどで原因がはっきりしている腰痛

例:圧迫骨折・脊柱管狭窄症・椎間板ヘルニア・腰椎分離症など

【非特異的腰痛】

レントゲンやMRIなどでは異常がなく、原因がはっきりしない腰痛

例:姿勢不良による筋の緊張状態、誤った生活動作により腰背部の筋肉に過剰な負担、過剰な不安や心配による心理的な腰痛など

腰痛を有する人の割合として、特異的腰痛が15%、非特異的腰痛が85%と言われており、腰痛症状に悩んでいる人のほとんどが原因がはっきりせず、姿勢不良・日常生活動作、心理面などが原因であるということです。

ほとんどの人が経験する腰痛の大半が原因不明であり、姿勢不良・日常生活などが原因である可能性が高いということです。そのため、腰痛に悩むほとんどの人は腰痛のことを理解し、正しく向き合うことが大切であるということです。

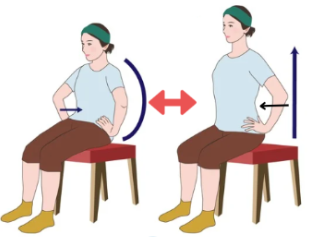

腰痛との向き合い方・対処法

脳卒中の予防

脳卒中は、脳の血管がつまる「脳梗塞(のうこうそく)」と脳の血管が破れて出血する「脳出血」や「くも膜下出血」などにより、脳内の血流が急激に途絶え、脳の神経細胞がダメージを受ける病気です。

脳卒中が生じると半身麻痺、視野欠損、半側空間無視、失語、失行、遂行機能障害などの様々な障害が生じることがあります。

半身麻痺:片方の腕・足が動かしにくくなる運動麻痺や感覚が分からなくなる感覚麻痺などがあります

視野欠損:視神経が損傷を受けると視野が半分になることがあります

半側空間無視:視野欠損とは異なり、見えていますが認識することが出来ない(無視する状態)

失語:言葉が出なかったり、理解することが難しくなることがあります

失行:麻痺はありませんが、服を着る、髪を櫛でとくなどの日常生活の動作が難しくなることがあります

遂行機能障害:料理を順序だてて行うなどの物事を計画し、実行することが難しくなります

脳卒中になると身体機能や日常生活に様々な障害が生じることがありますので予防することが大切です。

脳卒中の危険因子として、高血圧、高脂血症、心臓病、糖尿病などがあります。こういった危険因子は乱れた食習慣・過度な飲酒・喫煙・運動不足などが挙げられます。

認知症の予防

認知症は、記憶力や判断能力、時間・場所・人物などを理解識別する脳の機能が低下し、日常生活に支障がでる状態のことです。

認知症には中核症状と周辺症状というものがあります。

認知症の中核症状とは一般的に「認知症の方なら誰でも現れる症状」のことです。

具体的に以下の症状があります。

1.記憶障害:自分の生年月日、家族や知人の顔などを忘れる

2.記銘力障害:朝食を摂ったことや散歩にでたことなどが思い出せない

3.見当識障害:朝昼晩の区別や、自宅の場所などがわからなくなる

4.計算障害:簡単な計算(足し算・引き算)が難しくなる

など

認知症の行動・心理症状(BPSD)は周辺症状とも呼ばれており、中核症状が元となって、行動や心理症状に現れるものです。本人の性格や環境、心理状態によって出現するため、人それぞれ個人差があります。

1.不安・抑うつ:様々な認知機能が落ちると日常生活に支障が出てきます。出来ないことが増えるので、気分が落ち込む(抑うつ)状態が見られることがあります

2.徘徊:見当識障害や記憶障害などの中核症状の影響に加えて、寂しさ・ストレスや不安などが重なることで、徘徊が起こることがあります

3.弄弁:便をいじったり、身体や寝具・壁などに擦りつける行為です。便に対する認識が薄れたり、失禁することによる不快感など様々な理由によって起こります

4.物とられ妄想:認知症が進行すると、いつ、どこに、何をしまい込んだかを忘れてしまいます。置き忘れた自覚がないため、「盗まれた」と家族や介護者など身近な人に疑いの目を向けるようになります

5.せん妄:時間や場所が分からなくなる、幻覚を見る、興奮するなどの精神症状が現れ、人格が変わってしまったように感じることがあります

6.幻覚:実在しない知覚の情報を、実在するかのように体験する症状です。実際にないものが「見える」幻視のほか、幻聴・幻味・幻臭・体感幻覚などがあります

7.暴言・暴力:不満や不安・苛立ちが募ったときに、思っている事を表現することが難しくなるので感情を抑えきれなくなり、暴力・暴言となって現れることがあります。

8.昼夜逆転:高齢になると睡眠が浅くなり、中途覚醒も増えます。特に認知症の方では体内時計が狂い、昼夜逆転に繋がることがあります。

など

認知症にならないためには予防することが非常に大切です。

認知症の予防に大切な生活習慣をお伝えします。

T療法士のヘルスケアクリニック!!

T療法士のヘルスケアクリニック!!