理学療法士にとって栄養の知識はリハビリテーションの実施において非常に重要です。リハビリ効果を高めるためには、患者さんの栄養状態を把握することが必要不可欠です。そのため、理学療法士はリハビリの専門ですが、栄養の知識も欠かせません。

この記事では理学療法士の視点から栄養に関する知識をお伝えしていきます。

栄養とは?(五大栄養素と効果)

【栄養】

ヒトは物質を外界から摂取・消化・吸収し、体内でエネルギー源として使用したり、体内の材料として用いたり、不要な物質を老廃物として排泄します。この営み全てを栄養といいます。

- 炭水化物

- タンパク質

- 脂質

- ビタミン

- ミネラル

- (食物繊維)

エネルギーになるものは主に糖質と脂質です。しかし、糖質の摂取量が不足しているとタンパク質を分解してエネルギーを得ようします。ヒトは運動時のみでなく、安静にしているだけもエネルギーを消費するため、糖質・脂質の不足はタンパク質が身体の構成の役割を果たせないため糖質・脂質の過剰な制限は身体にとってよくありません。

身体をつくるものとして代表的なのがタンパク質であり、筋肉や爪・皮膚など身体全体の構成に関わってきます。また、歯はミネラルが関わってきたり、細胞膜は脂質が関わってきます。

身体の調子を整えるものはビタミンやミネラルが関わっています。体温調整や代謝、神経の働きなどに関わり身体の調子を崩さないためには欠かせない栄養素です。体内で生成されるものもあれば、体内で生成されないものもあるため食物として摂取する必要があります。そのため、バランスのとれた栄養が必要になるわけです。

糖質

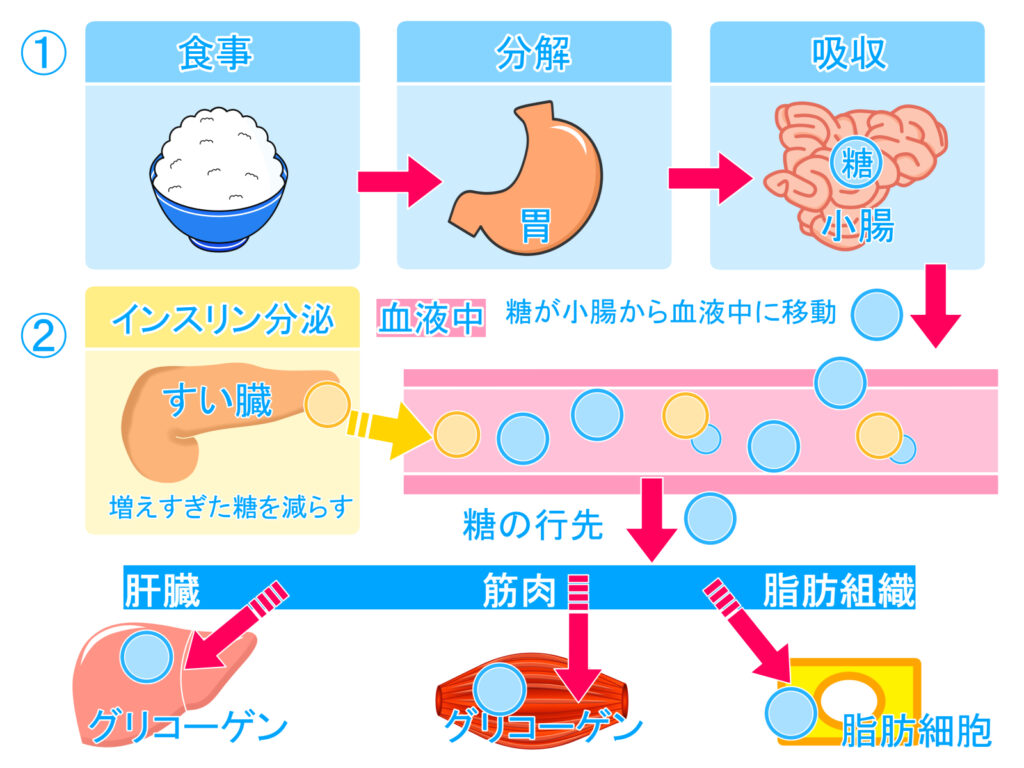

糖質は炭水化物の一部であり、炭水化物が消化酵素によって人が吸収出来る【糖質】と、消化できない【食物繊維】に分類されます。糖質の代表的なものとして米・小麦粉類・いも類などが挙げられます。糖質は安静時の生命活動に加えて、運動によって消費されます。健康的な身体には運動は欠かせないので、非常に大切な栄養素になります。

脳はブドウ糖が唯一のエネルギー源であり、糖質が不足すると集中力や思考力の低下、疲れやすくなるなどがみられるようになります。また、タンパク質を合成するアミノ酸のうち、11種類の非必須アミノ酸を作り出すためにも糖質は必要になります。

しかし、糖質はたくさんとればいいというものではありません。食事から摂取した糖質はエネルギー源として肝臓や筋肉にグリコーゲンとして水分と共に蓄えられますが、余った糖質は中性脂肪に変えられ、脂肪細胞として蓄積されます。

中性脂肪は肥満の原因となり、様々な疾患につながる可能性があるため糖質の摂り過ぎには注意が必要です。

炭水化物の適正量

炭水化物は総摂取エネルギーの約50~65%が妥当であると、厚生労働省が策定した【日本人の食事摂取基準(2020年版)】で定めています。

【1日の総摂取エネルギーの計算(目標体重と活動係数)】

例:身長が170㎝の人で普通の身体活動の人の場合、1日の摂取エネルギーの目安は以下になります。

1.7(身長:m)×1.7(身長:m)×22(BMI)×30(活動係数)=1907kcal

【目標体重】

身長(m)×身長(m)×目標BMI(22~25)

※BMI(Body Mass Index):体重と身長から算出される痩せや肥満度を表す体格指数

例:身長が170㎝の人は、1.7×1.7×22=63.58

【活動係数】

軽い身体活動(25~30):大部分が座位の静的活動

普通の身体活動(30~35):座位中心だが通勤・家事、軽い運動

重い身体活動(35~):力仕事、活発な運動習慣がある

タンパク質

タンパク質は、人の身体を構成する成分です。食事から摂取したタンパク質がアミノ酸に分解されて、身体に吸収されると筋肉や臓器、肌、髪、爪などの材料になる他、ホルモン・代謝酵素・免疫物質などに変化し様々な働きをしています。

身体のタンパク質は合成と分解が繰り返されているため、合成と分解のつり合いをとるには食事からタンパク質を摂取することが必要です。髪・爪が伸びるように、身体のタンパク質は新しく作られる一方で抜け落ちて失われているものもあります。また、筋肉や臓器といった目に見えないものも一部分解されて、体外へ排出されます。こういった失うものを補うためにタンパク質摂取を心がけることが大切です。

タンパク質とアミノ酸

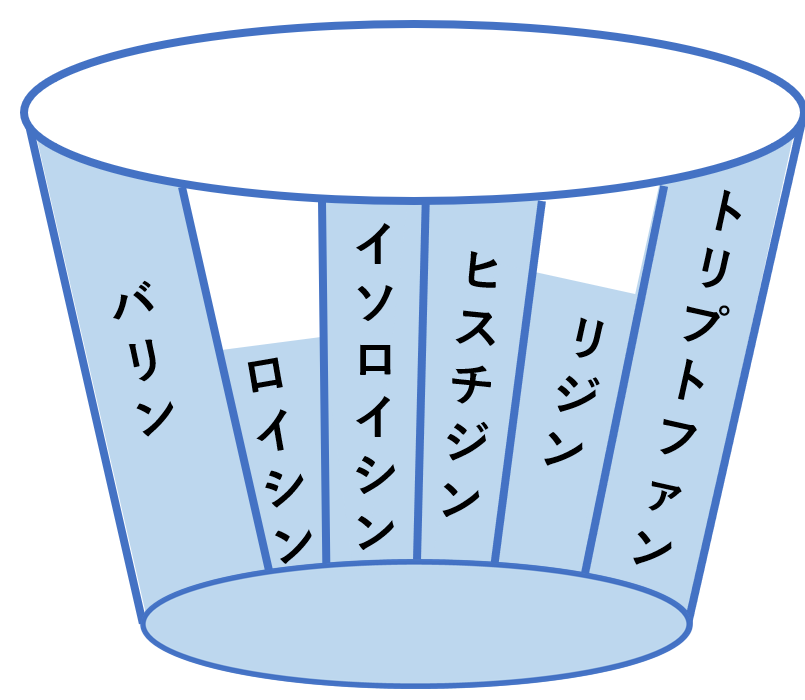

タンパク質は約20種類のアミノ酸の総称であり、体内で生成されるアミノ酸もあれば、体内では生成されないアミノ酸もあります。体内では生成されないアミノ酸を必須アミノ酸といい、食物で摂取する必要があります。筋肉などの身体の構成に欠かせないタンパク質ですが、アミノ酸摂取のバランスが悪いと効率よく身体を構成してくれません。

イメージとして穴の開いたバケツみたいなものです。アミノ酸というバケツがあり、他のアミノ酸を十分に摂取していても、例えばロイシンというアミノ酸が不足してしまっていては、ロイシンから水がもれてしまいバケツに残った分の水しか身体を構成してくれません。そのため、タンパク質の摂取は身体の構成にとって大切ですが、一つの食べ物からタンパク質を摂取しようとするとアミノ酸のバランスが悪くなり効率も悪くなります。

タンパク質の代表的なものとして、肉・魚・乳製品・大豆製品などが挙げられます。これらは身体に必要な必須アミノ酸をバランスよく含んでいることから【良質なタンパク質】と言われています。しかし、肉だけ、乳製品だけというわけではなくバランスの良い食事で複数の食べ物でタンパク質を摂取する必要があります。

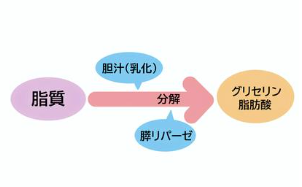

脂質

脂質は糖質・タンパク質に並ぶ3大栄養素の1つであり、体内では水分の次に多く含まれています。脂質は細胞膜を構成する、身体の機能を一定に保つ、身体の免疫機能に関わる、脂肪としてエネルギーの貯蔵として蓄えるなどの役割があります。脂肪は身体に欠かせないものなので、過度に脂肪を落としたり、過度に脂肪を蓄える肥満などは身体にとってよくありません。

コレステロール

コレステロールはホルモンや細胞膜を作るという重要な働きをしている脂質です。コレステロールの7~8割は体内で糖・脂質から合成されており、2~3割は体外から取り入れています。

コレステロールは【LDLコレステロール(悪玉コレステロール)】と【HDLコレステロール(善玉コレステロール)】があります。

脂肪酸

脂肪酸は脂質の主要な構成要素の1つで、ほかの物質と結合して脂質を生み出しています。

脂肪酸の代表的なものとして【飽和脂肪酸】・【一価不飽和脂肪酸】・「【多価不飽和脂肪酸】に分けられます。

脂質の適正量

脂質は総摂取エネルギーの約20~30%が妥当であると、厚生労働省が策定した【日本人の食事摂取基準(2020年版)】で定めています。

また、飽和脂肪酸の摂取量は18歳以上の男女で総摂取エネルギーの7%相当以下と言われています。しかし、20歳以上の男女で総摂取エネルギーの30%以上を脂質からとっていると言われています。また、飽和脂肪酸は8.4%と言われており、脂質の摂り過ぎには注意が必要です。

ミネラル

ミネラルとは、身体を構成する元素の一部です。代表的なミネラルとして、カルシウム・カリウム・ナトリウム・鉄などがあります。ミネラルは身体の調整・身体の構成材料・代謝などに関わる酵素の構成成分として様々な働きをしています。

身体に必要なミネラルの量は微量ですが、体内で合成できないため食べ物から摂取する必要があります。

身体に必須のミネラル

身体に必須のミネラルは13種類あり、多量ミネラルと微量ミネラルに分けられます。

ビタミン

ビタミンは水溶性ビタミンと脂溶性ビタミンがあります。水溶性ビタミンは体内に貯蔵することが難しいので、不足しないように常に摂取を心がけましょう。ビタミンの摂取不足で貧血・骨粗しょう症・口内炎・神経症状・夜盲症などが出てきますので気を付けましょう。

脂溶性ビタミン

脂溶性ビタミンを過剰に摂取すると体内に蓄積されて過剰摂取を引き起こす可能性があるため、過剰摂取に注意が必要です。

水溶性ビタミン

水に溶けやすい性質を持ち、過剰に摂取した場合は尿として排出されるが、摂取量の不足時は欠乏性の症状を引き起こす可能性があります。

食べ物から得られる栄養素には、身体を健康に保つための重要な働きがあります。単純ではなく、それぞれの栄養素が複雑に相互作用することで身体の健康が維持されているため、栄養の偏りは栄養素が十分に効果を発揮することが出来ず生活習慣病に繋がる可能性があります。

食事のバランスの目安として、糖質5割・タンパク質3割・脂質2割が良いとよく言われています。これをPFCバランスと言います。普段の買い物から、栄養成分やエネルギー表をみる習慣をつけるといいかもしれません。

T療法士のヘルスケアクリニック!!

T療法士のヘルスケアクリニック!!