運動をする時、同じ「消費カロリー」といっても、その仕組みは全く異なります。ジョギングのように長く続けることが出来る有酸素運動と、短距離ダッシュや筋トレのように一気に力を出す無酸素運動。この2つでは、「身体の中で使われるエネルギーの種類や代謝のプロセス」や「トレーニングによる身体の変化」は異なることが分かっています。

この記事では有酸素運動と無酸素運動の「エネルギーの種類や代謝のプロセス」・「トレーニング効果」の違いを科学的な視点からわかりやすく解説していきます。

【エネルギーの種類や代謝のプロセスの違い】

【有酸素運動】

・主なエネルギー源:脂質と血糖

・代謝経路:酸素を利用した「ミトコンドリアでの酸化的リン酸化」

・特徴:エネルギーを生成する効率は良いが、生成速度は遅い

【無酸素運動】

・主なエネルギー源:筋肉内のエネルギー、クレアチンリン酸、筋肉内の糖質(グリコーゲン)

・代謝経路:酸素は使わず筋肉内のグリコーゲンを分解

・特徴:エネルギーの生成速度は速いが効率が悪く、乳酸が蓄積する

【トレーニング効果の違い】

【有酸素運動】

・毛細血管やミトコンドリアの増加(エネルギー生成の効率向上:脂質代謝の効率向上)

・心肺機能の向上

【無酸素運動】

・筋肥大

・筋力やパワーの向上

・乳酸耐性の強化

有酸素運動と無酸素運動のエネルギー消費の違い

運動には筋肉を収縮させることが必要であり、筋肉を収縮させるにはエネルギーが必要です。

人はエネルギーを消費しながら筋肉を動かしていますが、同時に消費したエネルギーを補うために身体ではエネルギーを生成しています。

有酸素運動と無酸素運動ではこのエネルギー生成の種類やプロセスが異なることが分かっています。

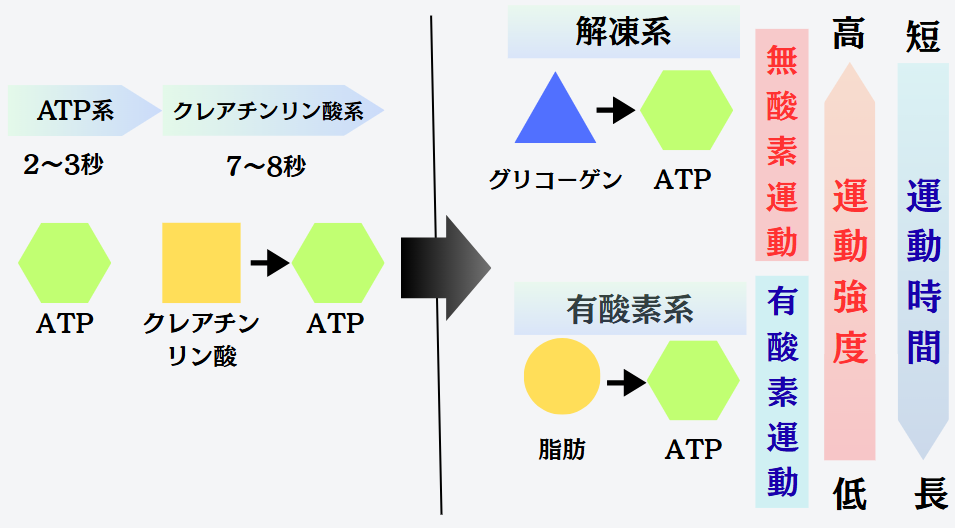

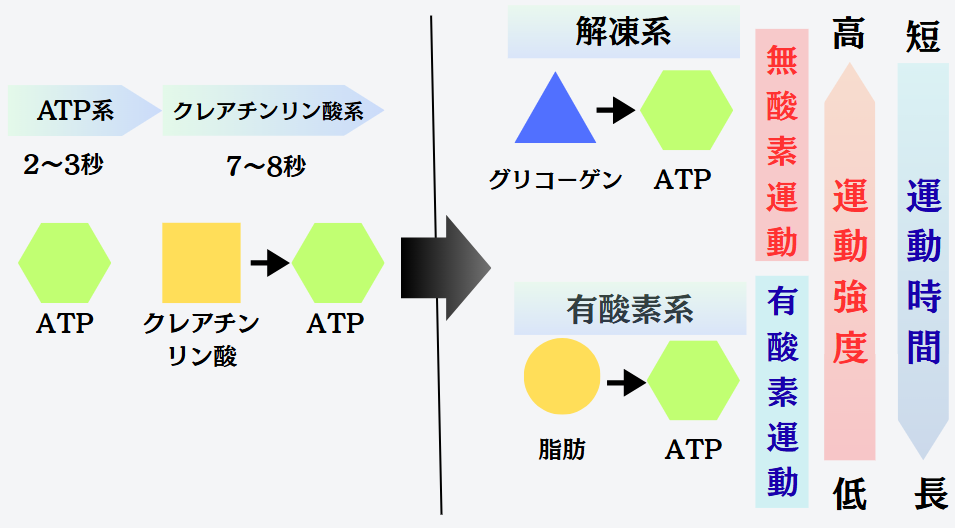

エネルギー生成の手順

※ATP=エネルギー

※ATP=エネルギー

筋肉を収縮させるにはエネルギー(ATP)が必要です。しかし、筋肉に蓄えることが出来るエネルギーは非常に少なく運動開始2~3秒で使い果たしてしまうと言われています。そのため、筋肉を収縮し続けるためにはエネルギーを生成し続ける必要があり、エネルギーを生成するのは3種類の工程があると言われています。

筋肉に蓄えられているクレアチンリン酸を分解することでエネルギー(ATP)を生成します。クレアチンリン酸系は非常に速い速度でエネルギーを生成することが可能であり、短距離走やジャンプなどの瞬発的な運動時のエネルギー源となります。しかし、筋肉内に蓄えられているクレアチンリン酸系も非常に少量であるため、7~8秒程しか運動は持続出来ないと言われています。

そして、ここからが有酸素運動と無酸素運動のエネルギー生成の決定的な違いになります。

「内臓脂肪・皮下脂肪などの脂肪組織で分解」・「筋肉内に貯蔵されている中性脂肪から供給」される脂肪酸でエネルギーを生成する経路を有酸素系と呼びます。つまり、主に脂肪を身体にある脂肪を利用しエネルギーを生成します。

脂肪を利用しエネルギーを生成するには酸素が必要であり、酸素を利用することから有酸素性エネルギー供給機構とも呼ばれます。

有酸素系はエネルギーを生成する効率は良いですが、速度が遅いという特徴があります。

「糖質を摂取することで筋肉に蓄えられたグリコーゲン」「血液中のグルコース」を分解することでエネルギーを生成することが出来ます。

解糖系はエネルギーを生成するのに酸素を必要としないため無酸素性エネルギー供給機構とも呼ばれています。

解凍系はエネルギー生成の速度は速いですが、効率が悪く乳酸が蓄積していくため筋肉は疲労していきます。

運動強度とエネルギー消費量

筋肉を収縮させ続けるためのエネルギー生成方法として、解凍系(無酸素系)よりもまずは有酸素系が活用されます。有酸素系はエネルギー生成の速度が遅いですが、ウォーキング・散歩のような運動強度が低い運動では有酸素系のエネルギー生成の速度が間に合うため、有酸素系のエネルギー生成が活用されます。

しかし、短距離ダッシュ・筋トレのように運動強度が上がってくると有酸素系のエネルギー生成では間に合わないため、解凍系(無酸素系)が活用され始めます。

このように、まずは有酸素系でエネルギーを生成し続け、エネルギー生成が間に合わなくなってくると、エネルギー生成を間に合わせるために解凍系(無酸素系)が活用され始めてきます。

【有酸素運動】

有酸素系のエネルギー生成で間に合う強度の運動

酸素を利用したエネルギー生成で運動し続けるため有酸素運動(酸素が有る運動)と呼ばれる

【無酸素運動】

有酸素系のエネルギー生成では間に合わず、解凍系(無酸素系)のエネルギー生成を必要とする強度の運動

酸素を利用しないエネルギー生成経路を活用するため無酸素運動(酸素が無い運動)と呼ばれる

有酸素運動と無酸素運動のトレーニング効果の違い

有酸素運動と無酸素運動で得られる効果は異なります。

有酸素運動を継続した人は、有酸素運動を継続することが出来るようにエネルギーを生成する効率を上げるために肺・心臓や毛細血管・細胞が変化していきます。

短距離ダッシュや筋トレなどの無酸素運動を継続した人は、速く走ることが出来るように、扱った重量に対応出来るように筋肉が成長していきます。

有酸素運動の能力は有酸素系でエネルギーを生成する効率が良いかで決まってくると言われています。

無酸素系は筋肉が疲労してくるため、有酸素運動を続けるためには有酸素系でエネルギーを生成し続けることがポイントです。エネルギー生成は全身の細胞で行われるため、いかに全身の細胞に酸素を供給するかによって決まってきます。

【全身の細胞に酸素を供給する過程】

1.肺に酸素を取り込む

2.肺から血液中の赤血球に酸素をくっつける

3.心臓が全身に血液(酸素)を送り込む

4.細胞内のミトコンドリアが酸素を利用しエネルギーを生成

【有酸素運動を継続することによる身体の変化】

肺:空気をたくさん取り込むことが出来るようになる

心臓:より多くの血液を短時間で全身に送り込むことが出来ように心臓が強くなる

血管:毛細血管の数が増えて、血液が送られる経路が増える

細胞:ミトコンドリアの数が増えてよりエネルギーが生成出来るようになる

短距離ダッシュ・ジャンプ・筋トレのような高い負荷の運動は、そのパフォーマンスを上げようとしる変化が生じます。

短距離ダッシュであれば足が速くなるために筋収縮の瞬発力・出力が向上したり、筋トレではより重い重量を扱うことが出来るように筋肥大が生じたりなどです。

また、無酸素運動はエネルギー生成の観点から乳酸が生じますが、無酸素運動の継続により筋肉が乳酸に対する耐性がつき、ダッシュなどの無酸素運動をより長く持続する能力が向上します。

T療法士のヘルスケアクリニック!!

T療法士のヘルスケアクリニック!!