アンガーマネジメントとは簡単に説明すると、「怒りの感情と上手に付き合う心理トレーニング」のことをいいます。

アンガーとは日本で「怒り」という意味です。

ちょっとしたことでイライラして「なんで、私を怒らせるようなことばかり起こるのだろうか?」と悩んだり、カチンときては怒ってしまって、大切な人間関係がぎくしゃくしてしまうこともあるかもしれません。

まさに、完全に「怒りに負けている」状態であるということです。この「怒りに負けている」状態を克服するには、怒りを論理的に捉えて、怒りの対処方法を実践することが大切です。

特に現代では「怒りをコントロールするアンガーマネジメント」のスキルが求めらています。

怒りに負ける人・生かす人の違い

怒りに負けない人にはぶれない芯がある

怒りに負けない人にはぶれない芯があります。

求められていないアドバイスや上司からの理不尽と思えるような注意・叱責などイライラすることもあると思います。

しかし、ここで語気を強くしたり、逆らうような・素っ気ない姿勢をとってしまえば自身にとってマイナスになってしまいます。もし、今の職場で出世したい・成績を上げたい・評価されたいという目的があるのであれば、怒りをコントロールし愛想よく返事をしたり、上手く対処したりします。

自身のやりたいこと・目的はいったいなんでしょうか?もし、怒りに負けてやりたいこと・目的から遠ざかってしまうような行動や姿勢をとることは自身にとってもマイナスです。

本当にやりたいことをやるためには何をすべきか、を中心に考えることが大切です。

覆水盆に返らず

犯罪者の供述でよく耳にする文句の1つに「ついカッとなってやってしまいました」という言葉があると思います。「ついカッとなって」のきっかけとなる出来事は、冷静な時に考えると人生を台無しにするにはあまりにもささいであることも少なくありません。

「怒り」にかられて、言ってはいけないことを言ったり、取り返しのつかないことをやったり、何かを破壊したり、そうした行動の結果、壊れた人間関係や仕事、物体は元に戻ることはないのです。

「覆水盆に返らず」ということわざがあるように、一度起こってしまったことは戻せません。

怒りをうまくコントロールできてさえいれば、失わなくていい信頼や物、命はあるはずです。

「怒りと適切に付き合う」という姿勢

アンガーマネジメントは「怒らない」ことが目的ではありません。「怒り」はヒトに生まれつき備わった必要な感情であり、ゼロには出来ないからです。

「どうせなら、上手く怒りと付き合えるようになりたい」というのがアンガーマネジメントにとって大切なメンタルです。

「全く怒らない上司や親」と「怒る時もある上司や親」どちらがよいのか単純な比較は出来ません。しかし、「怒りを活かすことが出来るヒト」は「怒る」と決めて「怒っている」ということです。

怒りは「上手に出す」という視点

日本人は比較的「怒りを抑える」傾向にあると思われます。上司・友人・配偶者などから責められても、比較的「耐える」「我慢する」「こらえる」のです。

怒りを溜め過ぎてしまうと、ストレスで体調を崩したり、「自分はダメだ」という自責の念につなげてしまうヒトがとても多いのです。

あるいは溜め込んだあげく、誰も得しない場面・望まない場面で「キレる」などして爆発してしまうヒトもいます。

「怒り」という感情は上手に出すという考えを持つ姿勢が大切です。

「~~すべき」を手放す

「怒り」を我慢するのではなく、上手に出すことが大事だとはいえ、そもそもあまりに「怒りを感じる回数が多い」のでは、疲れてしまいます。怒りを上手に出す、出さない以前の問題として「無駄な怒りを感じない」ということも重要です。

人が人に対して「怒り」を感じている場合、それは「価値観の違い」といえると思われます。ひとは自分が「~~すべき」と思っていることを破る時に怒りを感じます。

「残業してでも目標を達成すべき」と思っている人は、「業務時間内でできる仕事をすればよく、プライベートを大切にしている」人にイライラします。

「スポーツが上手くなるには限界まで追い込むべき」と思っている人は、「理論で効率よくと考えている」人にイライラします。

仕事・プライベート・スポーツなど様々な場面でのイライラは「~~すべき」の対立にすぎないといっても過言ではありません。

人の対立は「~~すべき」と「~~すべき」の対立といっても過言ではありません。

よって「~~すべき」が多い人、強い人ほど、誰かに対して怒りの感情を抱く機会が多かったり、強くなったりします。

人は先天的なもの・育った環境や教育などによって「価値観はそれぞれ異なる」ため、人の言動・行動によってイライラした時は、相手が明確なルールを破っているのかを冷静になって考えてみて下さい。ルールは決まってないけど、自身が「~~すべき」だと思っていることだと感じた時は、相手と冷静になって話をし、お互いの考え・価値観を共有してみて下さい。

イライラした時に対処法

「怒りを活かす人」であるためには、ささいな出来事で「怒らない」ことが大切です。さらに、イライラしたとしても、すぐに怒りを消す方法を知っているかどうかも重要です。

怒りの感情を抱いたときに最もやってはいけないことは【反射】です。売り言葉に買い言葉、相手の言行に対する舌打ちなどはトラブルを大きくし、お互いの損失に繋がってしまいます。

ムカッとなったうえでの反射にはいいことはありません。

6秒待つ

多くの方は6秒あれば理性的になることが出来ると言われています。そのため、「怒りを感じたら6秒数える」というものがあります。

時間の経過に伴い感情というものは小さくなっていきます。6秒という時間を数えるだけで、最もやってはいけない【反射】による損失を避けることが出来ます。

ちょっと複雑な思考で怒りを反らす

自分なりの怒りをそらす方法というものを持っておくことは、怒りを抑える良いテクニックです。人の感情は「大脳辺縁系」という感情を司る部分が働きます。しかし、思考というものは「大脳皮質」という脳の外側にある部分が働きます。思考と感情はお互いに抑制しあう関係もあるため、ちょっとした複雑な思考は感情を抑える効果が期待出来ます。

ちょっと複雑な思考として素数を数える・野菜を出来るだけ多く思い出す・国名を思い出すなどがあります。

不便な生活に慣れる

現代は科学技術の発達により便利な時代になっています。そのため、不便さに慣れておらずちょっとしたことで不快に感じてしまいます。

ヒトは便利になればなるほど、イライラしやすくなるということです。

そのため、一日携帯を使わないなどの不便さを今一度体験することもイライラを感じにくくなる効果的な方法です。「時間をかけること」「我慢すること」「代替案を考えること」などの不便になれる練習、思い通りにいかない時でもイライラしない練習になります。

体調管理を行う

体調が悪い時は、どうしてもイライラしがちです。身体が弱っていると、人の身体は防御が必要であるため、身の危険を感じるセンサーが敏感になっているのです。

最近、「なぜか怒りを感じやすくなっている」「イライラしていることが多い」と感じたら、「心身を休めること」をおススメします。

大きな怒りを感じたり、怒りが積み重なった場合

些細な怒りだけでなく、時には怒りが積み重なって「もう、許せない!!」となることもあります。

大きな怒りにかられた場合、怒りが積み重なった場合、どのように付き合っていけば良いのでしょうか?

「なんとなく知っている」と「正確に理解している」の違い

人は意外と自分自身のことを正確には分かっていないものです。「怒り」の感情と上手に付き合うことが出来ない一番の理由も、イライラ・怒りの感情をきちんと理解していないからです。

1.最近、具体的に誰の・どのような・現行に怒りましたか?

2.怒り出した一番のきっかけは何でしょうか?

3.どれくらいの怒りを感じたでしょうか?

こうして考えてみると正確に理解出来ていないのが実感出来るのではないでしょうか?

このように「なんとなく知っている」と「正確に理解している」は違うものです。

自身の怒りに対する理解があやふやなのに、コントロール・マネジメントするのは難しいものです。

自身の怒りを記録する

自身が具体的に怒りを感じたことを記録することで、自身の怒りについて理解を深めていきます。

適切にマネジメントしたいのなら、まずはその対象をよく知ること、そのために記録することは最も役に立ちます。

記録する内容は以下のようなことを書いていきます。

1.怒りの感情を抱いた相手と内容「自分は何に怒っているのだろう?」

2.怒りの感情の大きさや持続した時間「どれくらいの強さ・長さで頭に来ているのだろう?」

3.怒りの理由となった自身の考え方・価値観「なぜ、自分は怒ったのだろうか?怒ったにはどのような価値観があったのだろうか?」

そして、時間が経過し記録がある程度溜まったところで振り返ってみると、必ず発見があるものです。

怒りの感情を知る・マネジメントするためには、まずは記録からです。

心底腹立たしい思いは、細分化してポイントを絞る

怒りが大きくなると「相手の何もかもが腹立つ」といった状況になることもあります。

そういった時は①怒りの細分化、②怒るポイントをしぼる、というように細分化すると効果的かもしれません。

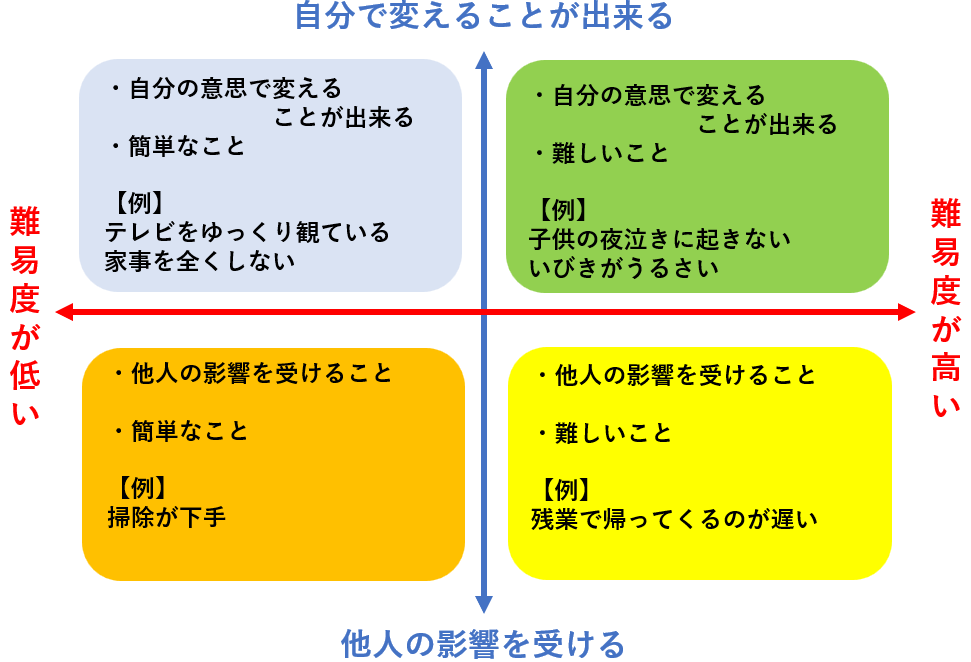

まずは、とにかく怒りを感じる内容を細かく書いていきましょう。そして、細かく書いた内容から「怒るポイント」を絞るために、マトリクスに当てはめていきます。

マトリクスに当てはめていく際に、縦軸に「自分で変えられること」「自分では変えられないこと」、横軸に「難易度が高いこと」「難易度が低いこと」にとります。

やって欲しいタスクを「見える化」

「心底腹立たしい思いは、細分化してポイントを絞る」ということは、「不満を書き出す」「不満を伝える」ことで不満のぶつけ合いになってしまう面があります。

そのため、やって欲しいことは「見える化」することをおススメします。

縦軸に「定期的」「不定期」、横軸に「夫の仕事」「妻の仕事」というように分けることで、定期的にやる仕事・不定期にやる仕事を夫・妻で見えるように分担することで、お互いに役割が明確になり、行動しやすくなります。

社会問題への怒りは、自身の人生の関連するのか?

ささいなことに怒ることはよくありませんが、道理が通っていないこと、道徳的におかしいことに怒らないことはおかしいものです。

しかし、例えば日本の政治に道理が通っていないこと、道徳的におかしいことに対してイライラしながら、仕事や家事をしていては自身や周囲の人にとってマイナスになってしまいます。

道徳的なこと、社会への怒りを感じることは大切ですが、それが自分の仕事や生活の本流を阻害するようなことになってしまえば、それは本末転倒です。

社会問題に対して怒りを持つことは社会人として大切ですが、「怒り」をもっていても仕方ない部分があるので、折り合いをつけてある程度手放すことも考える必要があります。

参考書籍

安藤俊介(2020年).「怒り」を生かす実践アンガーマネジメント.朝日文庫

T療法士のヘルスケアクリニック!!

T療法士のヘルスケアクリニック!!