この記事では現役の訪問リハビリを行っている理学療法士が訪問リハビリについて解説していく内容になっています。

訪問リハビリについて何も分からない方々の参考になるような情報を提供したいと考えています。

訪問リハビリを利用するか迷っている、訪問リハビリについて知りたいという方はぜひ参考にしてみて下さい。

訪問リハビリとは?

訪問リハビリ(正式名称:訪問リハビリテーション)は、医療保険と介護保険のどちらでも利用できますが、ここでは介護保険サービスとしての訪問リハビリをお伝えしていきます。

訪問リハビリとは、理学療法士や作業療法士、言語聴覚士が自宅を訪問してリハビリをおこなうサービスのことを言います。

リハビリを提供している施設や病院へ通うことが困難な方や、リハビリを継続したいがリハビリ病院の期限により退院した、退院後の日常生活が不安な人などが利用することが多いです。

また訪問リハビリはリハビリだけではなく、必要に応じて自宅環境の改善提案、介護している家族へのアドバイスなどもしてくれます。困っていることや聞きたいことがあれば、訪問した療法士に質問すれば専門的なアドバイスがもらえます。

訪問リハビリは利用者の身体機能向上や日常生活の改善、本人・家族の心理的支援を行ってくれるサービスとして人気です。

訪問リハビリの内容

総合病院やリハビリ病院では、一度はベッド上でリハビリを行った人がほとんどです。人によってはベッド上で行うリハビリが主だったという人もいます。そのため、リハビリはベッド・布団で行うものだと思っている人が、訪問リハビリでもベッドや布団を用意している方がいらっしゃいます。

しかし、必ずしもベッド・布団を用意する必要はありません。リハビリの内容によっては横になって、ストレッチ・リラクゼーションや筋トレを行うこともありますが、基本的に訪問リハビリのスタッフは家の環境で出来るリハビリを考えて提供するため必ずしも用意する必要はありません。

訪問リハビリでは、まず訪問リハビリで「どうなりたいか」「何がどの程度出来るようになりたいか」などの希望を聴取し、専門家としてリハビリを継続することで実現可能かを検討し進めていきます。

1.体調チェックと情報収集

訪問リハビリのスタッフが訪問し最初に行うことは、体調のチェックです。

体温・血圧・脈拍・酸素飽和量などといったいわゆるバイタルサイン(生命兆候)というものを機器を用いて計測します。

バイタルサインを測定することでリハビリが可能な体調なのかをチェックします。基本的にバイタルサインの測定でリハビリを中止することはありませんが、体温が38度以上、血圧が200mmHg以上と明らかな異常値を示した場合は中止となることがあります。

また、訪問リハビリは週1~2回の頻度で訪問することが多いです。毎日訪問リハビリの利用者を診るわけではないため、前回の訪問からの過ごし方や外出・困ったこと・出来たこと・挑戦したことなどを聞き取ります。

日常生活の情報収集を行い、必要に応じてケアマネージャーと共有したり、リハビリプログラムの修正などを行います。

2.リハビリ

筋トレによる筋力向上やストレッチによる柔軟性向上などの身体機能向上訓練を行います

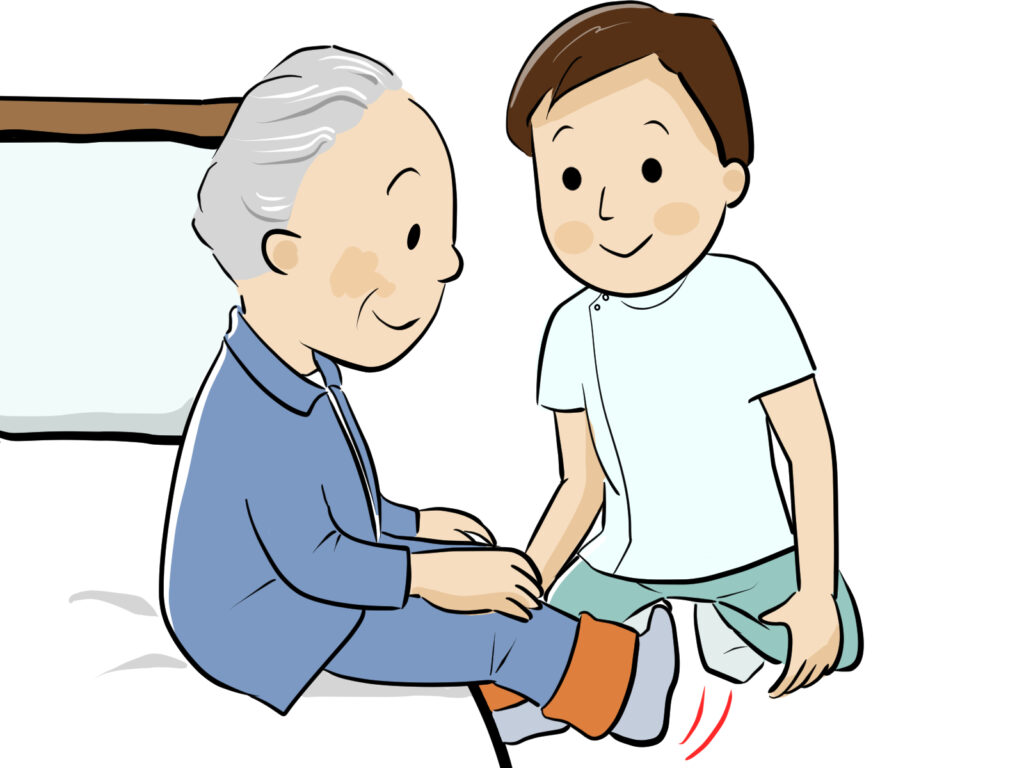

排泄・入浴・一連の家事などの利用者が行うことが難しい日常生活動作の練習を行います

失語症に対するリハビリや嚥下機能向上のための機器を用いた筋発揮の向上などを行います

利用者が転倒するなどの危険が少しでも無くなるように、福祉用具や環境調整(家具の配置や住宅改修など)の提案を専門家の立場からアドバイスを行います

また、介助者の負担が少しでも楽になるような介助方法などのアドバイスを行います

3.体調チェック

リハビリ終了時には再び、バイタルサインの測定を行い問題が無いことを確認し終了します。

訪問リハビリの時間と回数

訪問リハビリは何時間でも利用出来るものではなく、介護保険制度で1週間に合計120分という制限があります。また、認定された介護度と他のサービスの併用によっては120分より短くなることもあります。

1週間に120分活用する多くの場合は「1時間×2回」「40分×3回」としている例が多い印象です。

短期集中リハビリという医療機関を退院後3ヶ月以内は訪問リハビリを1週間に240分まで増やすことが出来ます。(認定された介護度他のサービスの併用による制限は有り)

短期集中リハビリは、医療機関から退院後に集中的にリハビリを行うことで、出来るだけ早く自立した日常生活を送れるようにサポートすることを目的としています。そのため、退院後3ヶ月以内は訪問リハビリの利用時間が240分まで利用可能です。

訪問リハビリは基本的に訪問リハビリを契約する段階で訪問する固定の曜日と時間を来ます。

例:月曜日の10:30~・木曜日の14:30~

訪問リハビリのスタッフは既存の契約者がいるため、必ずしも自身の希望の曜日と時間で契約出来るとは限りません。

また、病院の受診や私用などによって訪問リハビリをお休みする場合は、基本的に訪問時にスタッフにお伝えして頂くか事業所までお電話して頂く必要があります。お休みする分の振り替えを希望する場合は、スタッフが訪問可能な別の日時から選択できることもあるため、別の日時で振り替えを行って欲しい場合は聞いてみて下さい。

訪問リハビリのスタッフが体調不良や冠婚葬祭でお休みする場合や祝日の場合などは、訪問リハビリが休みになる、別のスタッフが訪問する、日時を変更し振り替えをするなどの対応をとることが多いです。

訪問リハビリの料金

訪問リハビリの利用料金は厳密には介護保険を利用する人の負担割合や事業所がどのような加算を取っているのかによって異なります。

事業所のとっている加算によって異なるため参考としてみて下さい。

●基本料金

| 基本料金(20分毎) | 単位 | 利用料 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 |

40分:20×2

60分:20×3 | 308 | 3080円 | 308円 | 616円 | 924円 |

例:2割負担で60分の訪問リハビリを利用=616円×3=1848円

●追加加算

| 加算項目 | 単位 | 利用料 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 |

| サービス提供体制強化加算 | 6 | 60円 | 6円 | 12円 | 18円 |

| 短期集中リハビリ加算 | 200 | 2000円 | 200円 | 400円 | 600円 |

| 移行支援加算 | 17 | 170 | 17円 | 34円 | 51円 |

●基本料金

| 基本料金(20分毎) | 単位 | 利用料 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 |

40分:20×2

60分:20×3 | 298 | 2980円 | 298円 | 596円 | 894円 |

●追加加算

| 加算項目 | 単位 | 利用料 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 |

| サービス提供体制強化加算 | 6 | 60円 | 6円 | 12円 | 18円 |

| 短期集中リハビリ加算 | 200 | 2000円 | 200円 | 400円 | 600円 |

訪問リハビリを利用するメリット

介護保険を利用したリハビリは、訪問リハビリとデイケア(通所リハビリ)、介護老人保健施設などへのショートステイなどがあります。

リハビリを利用する対象者・目的などによっては訪問リハビリを利用するのが良い場合があります。訪問リハビリを利用するメリットについてお伝えしていきます。

訪問リハビリは自宅でリハビリを受けることが出来るため、リハビリをするために病院や施設に通う必要がありません。住んでいる地域・自宅周辺の環境や心身の機能から外出が難しい人がリハビリを受けることが出来る手段として訪問リハビリを活用されます。

訪問リハビリは療法士が自宅に来てリハビリを行うため、実際に暮らしている環境下で困っている日常生活動作の練習をすることが出来ます。

階段の昇り降りでも、階段によって1段の高さ・段数・手すりの有無・奥行きなど違うものです。自宅の階段を昇り降り出来るようになりたい場合、自宅の階段で練習するのが一番です。訪問リハビリでは実際に困っている生活環境でリハビリを行うことが出来るのがメリットです。

また、訪問リハビリでは自宅の環境で掃除・洗濯・調理などの練習も行うことが出来ます。自立した日常生活を送るため、家庭内の役割を増やすために一連の家事練習を行うことが出来ます。

訪問リハビリでは、時間内であれば公共交通機関を利用した外出などの練習も行うことが出来ます。電車やバスの乗り降り、エスカレーターの練習などの練習を行うことが出来ます。また、訪問リハビリを1週間で1時間に2回行っている場合、事業所・訪問リハビリスタッフとスケジュールを調整し連続2時間を1回とし練習することも出来ます。(事業所によって異なります)

訪問リハビリが自宅に来るメリットは、利用者の心身機能・動作能力から適切な福祉用具や生活環境の調整(危険の無いような家具の配置や手すりの提案など)、介助指導、自主トレーニングの提案など専門家の視点からしてもらえるということです。

自身では分からないことでも訪問するスタッフに聞くことで解決出来ることもあるため、積極的に分からないことは聞いてみて下さい。

訪問リハビリのデメリット

訪問リハビリにはメリットが多数ありますが、当然ながらデメリットもあります。

訪問リハビリはスタッフが自宅に訪問しリハビリを行います。そのため病院や施設でリハビリを行う時と比べて特別な治療機器などを用いたリハビリを行うことは難しいです。リハビリを行う目的によっては特別な治療機器が必要な場合もあります。

特に脳卒中後の腕の麻痺を改善させるために電気で刺激を与えたい場合や痛みを緩和させるために温める機械や電気刺激を与える場合などは訪問リハビリでは難しい場合があります。

訪問リハビリは自宅でリハビリを受けるため、病院や施設などでリハビリを行う時と比べて他者との交流の機会がありません。病院や施設でリハビリを行う通所リハビリ(デイケア)では、他の利用者と交流することで自身も頑張ろうと活力が出る方もいらっしゃいます。人によっては訪問リハビリよりも通所リハビリの方が向いている場合があります。

訪問リハビリは3ヶ月に1回、かかりつけ医のリハビリの必要性についての承諾が必要であり、かかりつけ医へ診療情報提供書の作成を依頼頂く必要があります。

そのため、医師の診察を受けてから3ヶ月は訪問リハビリを利用することが出来ますが、続けて訪問リハビリを利用したい場合はかかりつけ医まで診察に行く案内があります。

この3ヶ月に1回の診察が手間で訪問リハビリを止めるという方も一定数いらっしゃいます。

訪問リハビリを受けるためには?

訪問リハビリはすぐに利用出来るものではなく、利用するには必要な手順を踏む必要があります。訪問リハビリを利用するまでの手順をお伝えしてきます。

介護保険を利用した訪問リハビリを受けるには介護認定を受ける必要があります。市役所に行き介護課などに相談するところから始まります。相談すると介護認定を受けるための面談を行う日時が決まります。この面談を経て約1ヶ月以内に介護認定の結果がハガキで届きます。

介護認定の結果で要支援・要介護が出るようになると担当のケアマネージャーがつくようになります。担当のケアマネージャーに困っていることを相談し、訪問リハビリが必要と判断されれば事業所を選定するようになります。

訪問リハビリを行うには医師の診療情報提供書や指示書などが必要であるため、かかりつけ医に訪問リハビリテーションを利用したい旨を伝え、診療情報提供書・指示書などの必要書類作成を依頼します。

訪問リハビリを行う事業所と契約を結ぶことになります。訪問リハビリに関する説明を受け、訪問する曜日や時間、訪問時の駐車場所などを話し合い決めることになります。

サービス担当者介護とはケアマネージャーが主体となって本人・家族・訪問リハビリスタッフや福祉業者などが集まって方針を話し合う会議です。このサービス担当者介護を経て本人・家族の希望を叶えるための訪問リハビリの役割が決まります。

サービス担当者会議後は訪問リハビリスタッフが決まった曜日・時間で訪問リハビリを行います。

T療法士のヘルスケアクリニック!!

T療法士のヘルスケアクリニック!!