長年の腰痛に悩んでいる方も多いのではないでしょうか?

私も理学療法士として働く前は腰痛について悩んでおり、どうしたらいいのか分かりませんでした。

しかし、理学療法士として身体について知識を身に着けることで、原因を知り、対処した結果、腰痛に悩むことは無くなりました。

腰痛は、腰を主とした痛みや不快感が生じる疾患です。骨などへの負担以外にも、様々な要因が腰痛の発症に関係していることが分かっています。

また、過度の安静や痛みへの不安を抱えてしまうと、腰痛慢性化の原因になるといわれています。この記事は理学療法士が効果的な運動や予防に必要な知識をわかりやすく解説しています。

ぜひみなさまの健康的な生活にお役立てください。

腰痛の原因

日本人の80%が腰痛を経験すると言われています。厚生労働省では身体の不調で腰痛は男性では最もが多く、女性では2番目に多いと言われています。

腰痛は非常に多くの方が一度は経験する、国民病の1つと言えます。

また、令和元年度の調査では何らかの健康上の不調により、労働生産性が低下する要因の2位が腰痛であり、これによる国全体の労働損失額(年間)は約3.0兆円と試算されています 。この金額は、腰痛がもたらす経済的な損失の大きさを如実に示しています。

【腰痛=原因がある】とは限らない

原因がはっきりしている腰痛を【特異的腰痛】、原因が分からない腰痛を【非特異的腰痛】と言います。

【特異的腰痛】

レントゲンやMRIなどで原因がはっきりしている腰痛

例:圧迫骨折・脊柱管狭窄症・椎間板ヘルニア・腰椎分離症など

【非特異的腰痛】

レントゲンやMRIなどでは異常がなく、原因がはっきりしない腰痛

例:姿勢不良による筋の緊張状態、誤った生活動作により腰背部の筋肉に過剰な負担、過剰な不安や心配による心理的な腰痛など

腰痛を有する人の割合として、特異的腰痛が15%、非特異的腰痛が85%と言われており、腰痛症状に悩んでいる人のほとんどが原因がはっきりせず、姿勢不良・日常生活動作、心理面などが原因であるということです。

つまり、ほとんどの人が経験する腰痛の大半が原因不明であり、姿勢不良・日常生活などが原因である可能性が高いということです。そのため、腰痛に悩むほとんどの人は腰痛のことを理解し、正しく向き合うことが大切であるということです。

腰痛との向き合い方・対処法をお伝えしていきます。

腰痛との向き合い方・対処法

腰痛の対処法として過度な安静は良くない

「腰痛があるから安静にしておくべきである」と多くの人は考えると思います。

しかし、最近では腰痛があっても可能な範囲で積極的に日常生活や仕事に取り組むべきであるとされています。腰痛で安静にする期間として、長くても2日までと言われています。

安静にする期間が長いと、全身の筋力低下や柔軟性低下などを引き起こし、ますます腰痛の悪化の原因を作ってしまいます。

また、過度な安静は心理面においても腰痛悪化の原因になることが分かっています。

痛みが鋭く・強い時は無理をせず、医療機関に受診に行くことが大切ですが、許容範囲内であれば可能な範囲で動くことをおススメします。

過度な安静と心配のは腰痛悪化の原因

腰痛の原因が分かっている時は、痛くても無理に運動することはせず、安静や医師の指示に従う必要があります。

しかし、その後に過度な安静や痛みへの不安を抱えてしまうと、腰痛慢性化の原因になります。

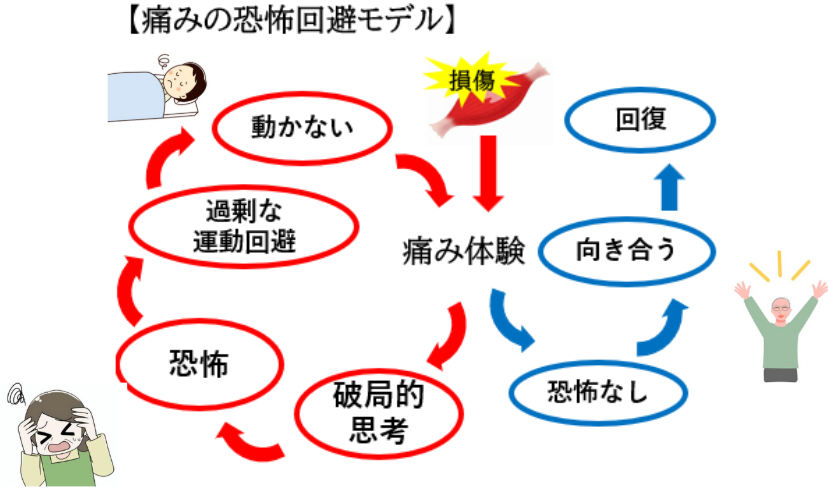

姿勢不良や誤った日常生活動作による過度な腰の負担などが腰痛の始まりですが、痛みを経験した後の思考が痛みを長引かせないために大切になってきます。痛みに対して、誤った考えや過剰な不安・恐怖を抱えてしまうと、運動を避けてしまうようになります。そして、過度な安静が痛みを強く感じるようになり、さらに不安・恐怖を感じるようになることで痛みの悪循環に陥ります。

痛みを経験しても、痛みに対して過剰に不安・恐怖を感じずに向き合うことが痛みからの脱却に繋がります。

腰痛と心理の関係性

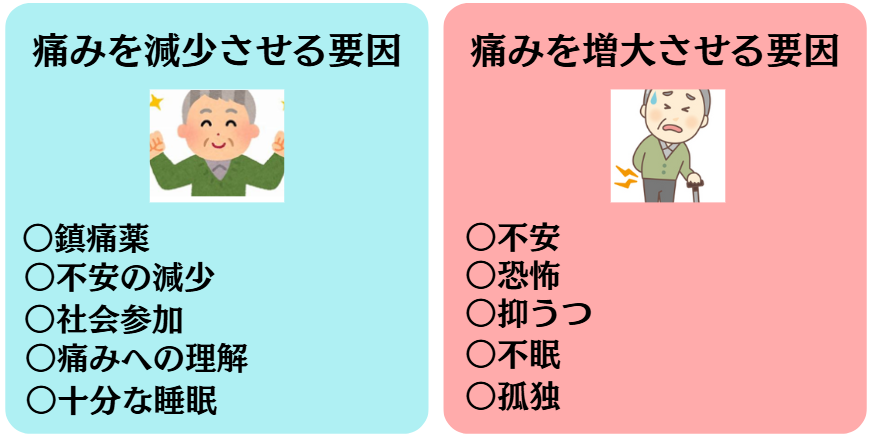

痛みに対する不安の減少、痛みに関する知識を身に付ける、社会参加し人と関わりを持つことなど、身体に関すること以外に痛みを緩和させる要因は色々あります。

つまり、痛みに関して理解し、前向きに向き合い、人と関わりを持つ人は痛みに対して強い人であるということです。

反対に、痛みに過剰に恐怖・不安を感じたり、孤独で人と関わりが無い方は痛みに対して弱く、痛みに過敏になりやすいということです。

腰痛という痛みに対して、誰もが身体に注目しますが、身体に以外にも様々な要因があることを忘れずに、前向きに向き合い、なるべく社会参加し人と関わることが大切です。

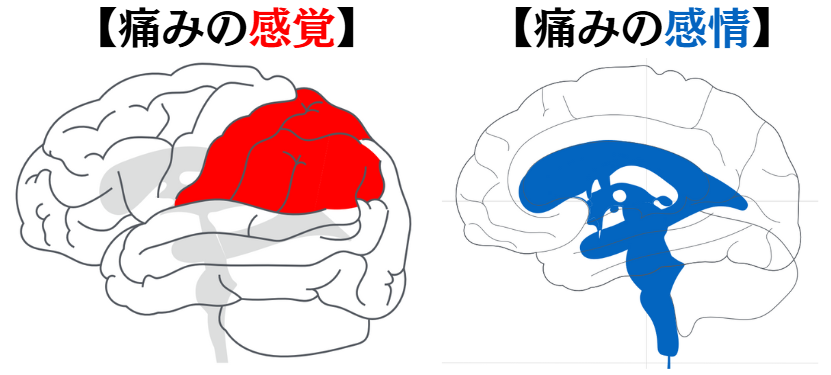

痛みと脳の仕組み

【赤い部分:頭頂葉】

痛みを感覚として捉える部分

機能:痛い場所・どんな痛み・どのくらい痛いなどの情報を感知

【青い部分:大脳辺縁系】

痛みを感情として捉える部分

機能:痛みに対する嫌悪感・不快感などを感じる

元々、人間の脳・神経系には痛みを抑えようとする働きがあります。

不安が小さい・痛みのことを理解している・人との関わりを持つ人は、痛みを抑制しようとする脳の働きが正常に働くため、良い意味で痛みに対して強くなります。

しかし、痛みに対して過剰に不安・嫌悪感・不快感を感じる人は、痛みを抑制しようとする働きが正常に機能しないため、痛みをより強く感じてしまう脳になってしまいます。

痛みを感じやすい人は精神的に弱いからではなく、脳が痛みをより強く感じる仕組みが出来てしまっているということです。

高齢でも出来る腰痛に対する運動

【お尻上げ】

お腹に力を入れながらお尻を10秒間持ち上げます

回数10~15回×2~3セット

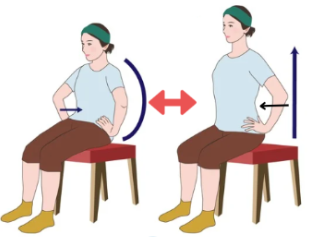

【腰の曲げ伸ばし】

1.おへそを中心に身体を曲げます

2.おへを突き出すように身体を伸ばします

回数10~15回×2~3セット

【身体を曲げる運動】

片足を抱えて膝と胸を近付けた状態を維持します

左右30秒の維持×3セットずつ

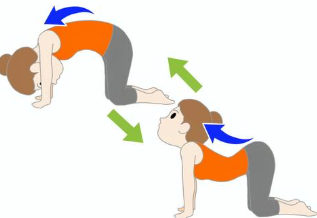

【腰の運動】

1.四つ這いの状態でおへそを上に引き上げるようにお腹を引っ込めます

2.上を向いておへそを床に近付けるように背中を反らします

回数10~15回×2~3セット

【お腹を引っ込める運動】

1.仰向けまたは座った状態でおへそを引っ込めながら息を吐きます

10秒×3~5セット

全身運動としてウォーキングも取り入れてみることをお勧めします

<意識すること>

1.遠くを見るように前を向く

2.腕を大きく振る

3.やや大股の歩幅で歩く

4.無理なく適度な強度が重要

職場環境と腰痛

業務上の疾病で最も多いのは腰痛であると言われています。

腰痛の発生が多い仕事として重量物の上げ下ろし、長時間の立ち・座り作業、介護、看護、車両を運転する仕事が挙げられます。

職場で腰痛予防

職場で生じる腰痛は主に、1.姿勢と動作、2.個人的要因、3.心理的要因、4.環境要因が挙げられます。

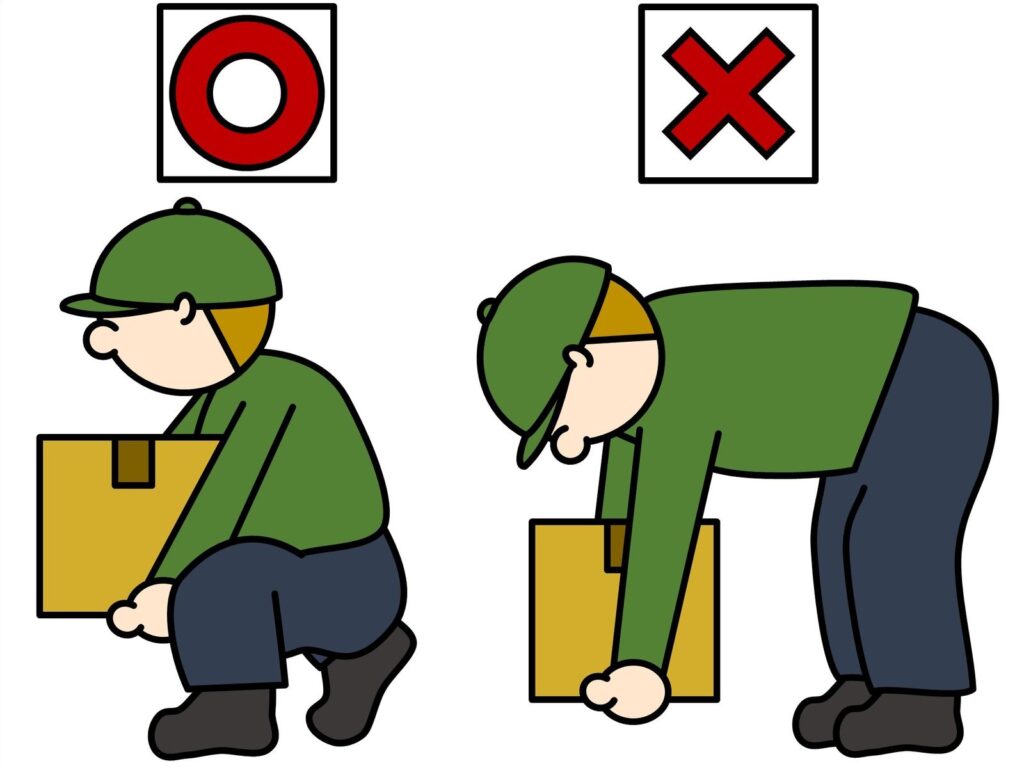

腰痛予防:正しい動作

物を持ち上げる際に、重心が高い位置から持ち上げようとすると腰に過剰な負担がかかってしまいます。

腰に負担をかけないために、膝を曲げて重心位置を下げてから持ち上げると腰の負担が軽くなります。

腰痛予防:正しい姿勢

正しく座ることで身体や腰の負担は小さくなります。

浅く座ると猫背になり腰に負担がかかってしまいます。また、反対におへそが前に突き出たような反り腰もよくありません。

骨盤~肩・耳の位置が一直線になるように意識することが大切です。難しい場合、腰やお尻の後ろにタオルを巻いて入れることで自然と良い姿勢になることが出来ます。

座る椅子がソファのような柔らかいものだと、身体が沈み込み、猫背になってしまいますので、座る椅子は適度に固いことが望ましいです。

腰痛予防:環境の改善

身体や心理面においてストレスのかかりにくい環境にすることが望ましいです。以下のことを意識することで、身体・心理面のストレス軽減につながり腰痛緩和に繋がります。

1.適度な温度を保つ

2.適切な明るさを保つ

3.床が滑りにくいようにする

4.適度に空間を作るように工夫する

5.道具などを用いて良い姿勢を保つようにする

参考引用・文献

参考引用・文献

理学療法ハンドブック シリーズ3 腰痛 第2版;公益社団法人 日本理学療法士協会

T療法士のヘルスケアクリニック!!

T療法士のヘルスケアクリニック!!